�@News�@�i2012.7.23�X�V�j

���������镶�����N���b�N����Əڂ��������L�ڂ����T�C�g��PDF�t�@�C�����J�����Ƃ��ł��܂��iPDF�t�@�C�����{������ɂ́CAdobe Reader���̂o�c�e�u���E�U���K�v�ł��j�B

0097�@���ǁAIC�J�[�h�Ő\�������������A�V�d�q�ؖ����ŕ�E�扺�����s�����Ƃ��ł��鎖�ɂȂ���

0096�łł��Ȃ����̂Ɛ��������A�uIC�J�[�h�œd�q�������Đ\�������������A�V�d�q�ؖ����œd�q�������ĕ�E�扺�����s�����Ɓv�́A���ǁA�F�߂��邱�ƂɂȂ����������B���i�A����̏Ɖ�ł́u�i�@���m�F�؋ǂ����s����d�q�ؖ����������ēo�L�\�����������̂ɂ��āA���Y�d�q�ؖ��������������ꍇ�ɂ����āA���̌�ɓ��Y�\���̕��扺�����s���Ƃ��́A��ɌW�����扺���ɌW����ƕ����đ��M����d�q�ؖ����́A�\�����ƕ����đ��M�����d�q�ؖ����Ɠ���l�̂��̂ł��邱�Ƃ��m�F���邱�Ƃ��ł�����̂ł���A���s�Ɩ����ϑ������F��F�؎��Ǝ҂����s����i�@���m�̓d�q�ؖ����ō����x���Ȃ��v�ƁA������Ɖ�肭�ǂ������������Ă��āA���ǂ̉́u�M���̂Ƃ���v�ƂȂ��Ă��邪�A�v����Ɏ���������ł���悢�ƍl���Ă悢�̂��낤�B�ڂ����͉��L�������Q�Ƃ̂��ƁB

�������A�܂��V�d�q�ؖ������擾���Ă��Ȃ��ꍇ�ɁAIC�J�[�h���g���ăI�����C���\�����Ă�����������ɂȂ����ꍇ�̐���i�s���Y�̏ꍇ�ɂ͕�s�\�B���Ɩ@�l�o�L�̏ꍇ�A�͏o������悵���\���l�̈ϔC���Y�t����K�v������j�ɂ͕ύX���Ȃ��i0096�̌㔼�̂Ƃ���j�̂ŁA�����ӂ̂��ƁB

0096�@���낻��d�q�ؖ����̐�ւ������s���悤

�����͂V���U���A�i�@���m�F�J�[�h�̗L�������͂��ƂR�T�Ԃ��܂�ƂȂ����B�����ŁA�V�����d�q�ؖ������擾���Ă���l�́A���낻��d�q�ؖ�����V�����d�q�ؖ����ɐ�ւ����ق����悢�B

����o�L�\����������ɂȂ����ꍇ�A�I�����C���ŕ�E�扺�������s����ɂ́A�o�L�\�����Ɠ����d�q�ؖ������g���K�v������B���Ƃ�����������ł����Ă��A�\����IC�J�[�h�A��E�扺���͐V�����d�q�ؖ����Ƃ����͔̂F�߂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B����́A���ʐ\���ɂȂ��炦��ƁA�\�����ƕ���E�扺���ƂňقȂ��ӂ����Ă��邱�ƂƓ��ꎋ����邩��ł���B

���݁A�R�����Z�̊�Ƃ̊��呍��E�Ј�������I���A�����鏤�Ɩ@�l�o�L�̏W�����ԂɂȂ��Ă��邽�߁A�e�n�̓o�L�����\���������ƁA�����ނ˂Q�T�Ԓ��x��v���Ă���B���������āA���T���j���i�V���X���j���炢�����ɐ\��������̂͂��ׂĐV�����d�q�ؖ����œd�q�������邱�Ƃɂ����ق����ǂ����낤�B�����Ƃ��A���Ɩ@�l�o�L�ł́A�I�����C���\�������������A���ʂŕ�E�扺�������邱�Ƃ��\�ł͂��邪�A�l����i�@���m���㗝�����I�����C���\�����������ʂŕ�E�扺��������ꍇ�A�\���l�̈ϔC���Y�t���C�ϔC��ɂ͐\���l�{�l�̓o�L����o�������K�v��������̂Ƃ���Ă���̂ŁA�ʓ|�ł���i�i�@���m�@�l���̏ꍇ�́C�\���l����i�@���m�@�l���̑�\�҂̓o�L����o������E�扺���ɉ��Đ\������A�ϔC��͕K�v�Ȃ��j�B���m�̂Ƃ���A�s���Y�o�L�����ł̓I�����C���\�����������ʂŕ�E�扺�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�y�Q�l�z

�s���Y�o�L�̓d�q�\���ɂ����|��Q�@�I�����C���\���̑Ώۓ��|�P�@�Ώێ葱

��R�@�I�����C���ɂ��o�L�̐\���葱�|�Q�@�I�����C���\���葱�̗���|(6)�@��A(7)�@�扺���@���Q��

���ƁE�@�l�o�L�̃I�����C���\���ɂ����|��S�@�I�����C���ɂ��o�L�̐\���葱�|�Q�@�I�����C���\���葱�̗���|�i�T�j��A�i�U�j�@�扺���@���Q��

0095�@���c�[�����u�o�[�W�����A�b�v�v���ꂽ

�Ƃ��낪����́A�܂������u�v�t���̃o�[�W�����A�b�v�Ƃ��킴��Ȃ��B

�܂�A�o�[�W�����A�b�v�ł͂Ȃ��A�S���̕ʕ��\�t�g�ւ̓���ւ��ł���B

Ver.1.20�܂ł̋��c�[���́A�ugidtool�v�Ƃ������O�̉B���A�J�E���g���I�[�i�[�ɒf����Ȃ��������̂ł���A���̎d�l���d�q�F�؋@�ւƂ��Ă̔F��ɏd��ȉe����^���邱�Ƃ����O���ꂽ���߁A�}篁A�쐬���ꂽ���̂�Ver.2.0�ł���B

�ʏ�A�u�o�[�W�����A�b�v�v�Ƃ́A�����\�t�g�E�F�A�̋@�\�̈ꕔ�ύX�������̂ł��邪�A���Ȃ��Ƃ��A�d�q�ؖ����̗��p�ɂ�����镔���ɂ��Ă͍��{�I�ɕύX����Ă���A����́A�ʏ�̗p��@�ł̓o�[�W�����A�b�v�Ƃ͌���Ȃ��B�Ⴆ�Č�����Word��Excel�ɕύX�����悤�Ȃ��̂ł���B���i�A������̓_�E�����[�h�c�[���Ɨ��p�c�[���̕��������߂Ă�����ɕ������A����́u�o�[�W�����A�b�v�v�ɂ����Ă����҂͕�������Ă��Ȃ��B����������������A�������Ȃ������̂́A�����܂ł��o�[�W�����A�b�v�̔��e�ɂ���ƌ������邽�߂ɂ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv�������Ȃ邭�炢�ł���B

�������A���Ȃ��Ƃ��d�q�ؖ����̗��p�ɂ����镔���Ɋւ������A����̕ύX�͖��炩�Ƀo�[�W�����A�b�v�ł͂Ȃ��A�\�t�g�E�F�A�̊ۂ��ƕύX�ł���B���̂��Ǝ��̂͑債�����ł͂Ȃ����A���̓��e�ɂ͋^�����������Ȃ��B

���d�l�ł́A�ugidtool�v�Ƃ������O�̉B���A�J�E���g������A���̃A�J�E���g�̊Ǘ����ɂ����Ă̂ݓd�q�ؖ������i�[�����t�H���_�ւ̃A�N�Z�X���������Ƃ������̂��������A�V�d�l�ł́A�d�q�ؖ������i�[����t�H���_���̂��̂ɈÍ����Z�p���{����Ă���A�_�E�����[�h�����d�q�ؖ����t�@�C�����p�\�R���Ɏ�荞�ނƁA�d�q�ؖ����t�@�C���͂܂����̃t�H���_�Ɋi�[����A�Í��������B�V�����c�[���i�u�d�q�ؖ������p�c�[���v�j����u�d�q�ؖ����̗��p�J�n�v�̑[�u���{���ƁA�Í������ꂽ�d�q�ؖ����t�@�C������������A�u��ƃt�H���_�v�ɕ������ꂽ�d�q�ؖ������R�s�[�����B���p�҂́A�d�q�����ɍۂ��āA���̍�ƃt�H���_�ɃA�N�Z�X���邱�ƂɂȂ�B���p���I������u�d�q�ؖ����̗��p�I���v�̑[�u���{���A����ɂ���ĕ������ꂽ�d�q�ؖ����͍폜����A�Í������ꂽ�d�q�ؖ����݂̂��p�\�R���Ɏc�邱�ƂɂȂ�B�Í������ꂽ�d�q�ؖ����t�@�C�������邽�߂̏���m��Ȃ��҂́A���Ƃ��Í������ꂽ�d�q�ؖ������擾���Ă��A�����ł��Ȃ��̂ŁA���̓d�q�ؖ����𗘗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

����́A�ꌩ�����I�Ȏd�l�̂悤�Ɍ����邪�A���͂قƂ�ǖ��Ӗ��Ƃ��킴��Ȃ��B

����Ɠ������Ƃ���肽����A�V�c�[���i�u�d�q�ؖ����_�E�����[�h��p�c�[���v�j���Ń_�E�����[�h�����d�q�ؖ����t�@�C����CD-R��USB�������Ȃǂɕۑ����Ă����A�d�q��������Ƃ��ɂ�����h���C�u�ɃZ�b�g���āA�g�p���I������h���C�u����O���Ȃǂ��ăp�\�R���Ɛ藣�����Ƃɂ��Ă����ΑS���������Ƃ��ł���B���̕��@���ƁA�Í������ꂽ�t�@�C�����p�\�R���Ɏc��Ȃ��̂ŁA���S�x�͂�����̕��������B�������A�p�\�R���ɉ��̕ύX������K�v���Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A�p�\�R���ɏ�Q���N�����Ȃ��Ƃ����_�ł�������̕������ǂ��B

�܂��AVer.2.0�ɂ��Z�L�����e�B�́A���p�J�n���痘�p�I���܂ł̊Ԃɂ͑S�������Ȃ��B�܂�A���p�J�n���痘�p�I���܂ł̊ԁA�d�q�ؖ����͑S�����h���ȏ�Ԃɒu����A���ʂ��폜�����R�ɂł��Ă��܂��B�d�q�ؖ����Ɋւ���u�Z�L�����e�B�v�́A�d�q�ؖ����̖��f���ʂ△�f�폜������邽�߂ɕK�v�Ǝv��ꂽ���̂炵�����A����ł́A�قƂ�ǖ��Ӗ��ł���B���Ȃ��Ƃ��A���������ɂ����閳�f���ʂ△�f�폜�͑S���������Ȃ��B������A�u�J���Ǘ��̖��v�Ƃ���Ȃ�A���Ƃ��Ƃ���ȑ[�u���{���Ȃ��Ă��S���������Ƃł���B

����ɁA���Ƀx���_�[�\�t�g���p�҂ɂƂ��ẮA�d��Ȍ��O������B�x���_�[�\�t�g�ɂ́A���d�l�ɂ�鋌�c�[���iVer.1.20�ȑO�Ƃ������Ɓj��O��Ƃ��āA������u���zIC�J�[�h�����v�𗘗p���Ă�����̂������悤�����AVer.2.0�ł́A�u���zIC�J�[�h�����v�͗��p�ł��Ȃ��͂��ł���B�������A���Ɠo�L�d�q�F�ɂ��d�q�ؖ����t�@�C���œd�q��������̂Ɠ������@�œd�q�����ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�S�����p�ł��Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A���Ȃ��Ƃ��A�u���zIC�J�[�h�����v�͗��p�ł��Ȃ��͂��ł���i�\���p�����\�t�g��Łu���zIC�J�[�h�����v�𗘗p���Ă���҂��S�������j�B���́A�u���zIC�J�[�h�����v�͎g���Ă݂�ƈӊO�ƕ֗��ŁA�t�@�C���ɂ��d�q�������A�����̓s�x�A�g�p����d�q�ؖ����t�@�C���̎w������߂���̂Ƃ͈قȂ�AIC�J�[�h�ɂ��d�q�������w�肷�邾���Ńt�@�C���̑I����ʂ��o�R�����ɓd�q�������ł���̂�����A��USetup���Ă��܂��A������̕�����Ԃ����Ȃ��ĕ֗��ł���B

���_�Ƃ��āA���̂悤�ȃ\�t�g�E�F�A�͕K�v�Ȃ��Ǝv���B�����炭�A�Z�R���́A�F�؋@�ւƂ��Ă̔F���A��肠��Ƃ��ꂽVer.1.20�ƌ��ʂ���K�v���琧�삳�ꂽ���̂ł��낤�B����͂���Ƃ��ăZ�R���̋Ɩ���̓s���ł��邩��d���Ȃ����A���p�ґ��ł���ɍS�������K�v�͂Ȃ��B���ɁA�u���zIC�J�[�h�����v��֗��Ɏg���Ă��āA������g�������邱�Ƃ���]����҂̓o�[�W�����A�b�v���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�u���zIC�J�[�h�����v�𗘗p���Ă���҂́A�����A��Q���ɂ��\�t�g�E�F�A�ăC���X�g�[����V�p�\�R���w���̍ۂ̕K�v�ɔ����邽�߂ɁAVer.1.20�ȑO��Setup�t�@�C���͍폜���Ȃ��ŕۑ����Ă������Ƃ������߂���B�V�����o�[�W�����̌��J��ɋ��o�[�W�����̓d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[�����N������Ɖ��̂悤�ȍX�V�ʒm���\������邪�A����͖������đS�������x���Ȃ��B

�s�X�V�ʒm�t

0094�@�V�z�����̔F�����i�̃����L���O���� (2012/4/6 15��48��)

0091�Ŋ���̐V�z�����̔F�����i�ɂ��āA�S���S���̔F�����i�ׂĂ݂��̂����A��͂�k���_�������̌X�������炩�ɂȂ����B

�e����̃��[�X�g�T�E�x�X�g�T

|

�u�P�����像�[�X�g�T |

�u�P������x�X�g�T |

||

|

1 �D�y�@���� 1 ����n���@���� 1 ���H�n���@���� 1 �����@���� 5 ���s�n���@���� |

94,000�~ 94,000�~ 94,000�~ 94,000�~ 91,000�~ |

1 �ߔe�n���@���� 2 �����n���@���� 2 �X�n���@���� 4 �a�̎R�n���@���� 5 �{��n���@���� 5 ����n���@���� 5 ���]�n���@���� |

69,000�~ 75,000�~ 75,000�~ 77,000�~ 78,000�~ 78,000�~ 78,000�~ |

|

�l�グ�z���像�[�X�g�T |

�l�グ�z����x�X�g�T |

||

|

1 �D�y�@���� 1 ����n���@���� 1 ���H�n���@���� 4 �����n���@���� 5 ���ْn���@���� |

41,000�~ 41,000�~ 41,000�~ 39,000�~ 36,000�~ |

1 �Òn���@���� 2 �a�̎R�n���@���� 2 ��t�n���@���� 2 ���˒n���@���� 5 �{��n���@���� |

13,000�~ 14,000�~ 14,000�~ 14,000�~ 15,000�~ |

|

�l�グ�����像�[�X�g�T |

�l�グ������x�X�g�T |

||

|

1 �����n���@���� 2 �D�y�@���� 2 ����n���@���� 2 ���H�n���@���� 5 �R�`�n���@���� |

97.50% 77.36% 77.36% 77.36% 77.27% |

1 �Òn���@���� 2 ���˒n���@���� 3 ��t�n���@���� 4 �a�̎R�n���@���� 5 �_�˒n���@���� |

19.70% 20.29% 20.90% 22.22% 23.53% |

�D�y�A����A���H�̂R���͑S���像�[�X�g�T����B�u�P���Ŗ��É��i���É��s���j�A���s�i���s�s�j�������Ă��鑼�͂��ׂē��k�Ȗk�B���ɁA�u�P���̃��[�X�g�P�̂S�����R�����k�C���ł���B����͖k���_�������Ƃ����Ă��d���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�m���ɁA�k���̕�������n�d�l�Ƃ������ƂŁA���z��p�������ނ��Ƃ͑z���ł��邪�A�����܂ł����炳�܂Ȃ̂͂������Ȃ��̂��B

�t�ɁA�u�P������x�X�g�T�͂V���i���z�T�ʂ��R������̂Ńx�X�g�T�ł��V���j���U���������{�B�_�������̊����������k�ɂ����āA�X�������x�X�g�Q�ɓ����Ă���̂��ڂ������B

�a�̎R�n���@���ǂ͑S����x�X�g�T����B

�Òn���@���ǂ͒l�グ�z�A�l�グ���̂Q���B

�I���n���̂���͏�[���Ƃ����킯���i��Ȃ������Ȃ����낤���ǁj�B�g�@���Ƒ剪�����i�ɐ��R�c��s�������j�̐��_�������Ă���̂��i�z���߂��j�B

�ō��l�i�D�y�A����A���H�A���É��j�ƍň��l�i�ߔe�j�̍��͇u�P����25,000�~�B���ʐςP�O�O�u�Ƃ��Ĕ�r����ƁA�ېʼn��i��250���~���̈Ⴂ�ɂȂ�A�ۑ��o�L�̓o�^�Ƌ��Ŋz�i4/1000�j��10,000�~�̍��ɂȂ�B

�ō��l��z�i41,000�~�F�D�y�A����A���H�j�ƍŒ�l��z�i13,000�~�F�Áj�̍���28,000�~�B�ō��l��z�́A�Œ�l��z�̎��ɂR�{����l�グ���ł���B

�ō��l�㗦�i�����n���@���ǁj�ƍŒ�l�㗦�i�Òn���@���ǁj�̍���77.80%�B���̈Ⴂ�͍����I�ɐ����ł���̂��낤���B�����炭�A���X�����������Ƃ����Ƃ����R�͕t���̂��낤���A�[���������̂ł͂Ȃ��B

����ɂ��Ă��A����̒����Ŋe���̏����J�ɑ���p�����킩���Ėʔ��������B

�Ō�܂ł킩��Ȃ������͍̂L���Ə��]�B���̂Q����HP�ɂ���\�����J���Ă��Ȃ��B�d���Ȃ��A���ړd�b�����ĕ������B

��\�����J���Ă���Ƃ���ł��A�u�ŏI�X�V���v���S���Q���ȍ~�Ȃ̂Ɋ�\���X�V���Ă��Ȃ������Ƃ��낪�����������B���̕ӁA�����ɂƂ��Ă̗D�揇�ʂ�����������悤�Ɏv���B

�܂��A�ԊO�Ȃ�����M���ׂ����̂Ƃ��āA�啪�n���@���NJǓ��̃R���N���[�g�u���b�N���܂��̓����K���̋����42,000�~����87,000�~�ւƁA����107.14%���̒l�グ�B�ؑ�����i83,000�~�j���������B����͂��������ǂ��������Ƃ��B�m���ɗыƂ�����Ȍ��ł͂��邪�A�R���N���[�g�u���b�N�̕��������������Ȃ�Ď������肤��̂��낤���i�������܊Ǔ��ł͂������R���N���[�g�u���b�N���̕��������i�ؑ�82,000�~�ɑ��ăR���N���[�g�u���b�N���܂��̓����K��70,000�~�j�j�B

�S���̖ؑ�����F�����i�̈ꗗ�\���������B

0093�@���c�[�����A���C���X�g�[�����悤�Ǝv���Ă������ (2012/4/4 10��28���E��23��6���ꕔ�ύX)

0092�Łu���݁A���c�[�������Ȃ��ғ����Ă���l�́A��Ԉ��S�ȑΏ��@�́u�Ȃɂ����Ȃ��v���Ƃł���v�Ɛ\���グ�����A���݁A���c�[�����g���Ă�����ŁA���zIC�J�[�h�����œd�q���������s���Ă�����́A���c�[�����A���C���X�g�[�����Ă��܂��Ɖ��zIC�J�[�h�����ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̓_�ł��u�Ȃɂ����Ȃ��v�����悢�B

�\���p�����\�t�g�́A�����A�����Ƀl�b�g���[�N�Ή����A���̂Ƃ��ɂ͓d�q�\���c�[���i�ԃA�C�R������N����������j�͑Ή��ł��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���A���̂Ƃ��ɉ��zIC�J�[�h�������ǂ��Ȃ邩�͂킩��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A���c�[���ɂ��čs���Ă���Ver.1.0��1.1��1.2�ւ̃o�[�W�����A�b�v�ɍۂ��āA���o�[�W���������Ȃ��ғ����Ă�������ɂ����āA�����̃o�[�W�����A�b�v��S�����Ȃ��Ă��A���zIC�J�[�h�����͐\���p�����\�t�g�̃o�[�W�����A�b�v�ɖ��Ȃ��Ή��ł��Ă����B���̂��߁A�\���p�����\�t�g�̃l�b�g���[�N�Ή��ɍۂ��Ă��A���c�[���̃o�[�W�����A�b�v�������ɉ��zIC�J�[�h�����őΉ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�\���p�����\�t�g���l�b�g���[�N�Ή�����ƌ����Ă��A����́A���ݑg�ݍ��܂�Ă���f�[�^�x�[�X�G���W���iSQLlite�j��ύX���ăf�[�^�A�N�Z�X�̔r������ɑΉ���������̂ł����āA�d�q�����t�^�ɂ����镔����ύX����K�v������Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�d�q�\���c�[�����o�[�W�����A�b�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���킯�ł���B�u���zIC�J�[�h�����v�ȂǂƁA������ƍ����Ȍ��t���g���Ă͂��邪�A�v����ɁAC:\Shiho-shoshi\Gidtool\lib\secomgidp11.dll���N������C:\Shiho-shoshi\Gidtool\cert\�i�@���m�d�q�ؖ���.p12�ɃA�N�Z�X���ēd�q�������s���Ă��邾���̂��Ƃł���A�\���p�����\�t�g���o�[�W�����A�b�v����Ă����̎d�g�݂ɕύX���s�Ȃ��Ȃ���A���zIC�J�[�h�����ɂ��d�q�����ُ͈�Ȃ��s����͂������A�����炭�A���̂悤�ȕύX�͍s���Ȃ��Ǝv���̂ŁA�܂����v���낤�Ǝv���킯�ł���B�Ȃ��u���̂悤�ȕύX�͍s���Ȃ��Ǝv���v���Ƃ����ƁA���̎d�g�݂�ύX���Ă��܂��ƁA�����̓d�q���������łȂ��A���ׂĂ�IC�J�[�h�����̓d�q�����ɏ�Q���N����\��������̂ŁA���̕�����ύX���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���킯�ł���B�����A���̂Ƃ��̐\���p�����\�t�g��secomgidp11.dll�̑����������Asecomgidp11.dll������ɓ��삵�Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����A�d�q����������I���ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���̂Ƃ��͎d�����Ȃ��B���c�[�����o�[�W�����A�b�v���邩�A���c�[�����A���C���X�g�[�����ĐV�c�[���ɏ�芷���āA�t�@�C���ɂ���ēd�q������t�^��������ɐ�ւ��邵���Ȃ����낤�B

�����A���ƂĂ��\���p�����\�t�g�̃l�b�g���[�N�Ή��ɂ��Ă͉\���x���̘b�����m��Ȃ��̂ŁA���̂Ƃ���A�_���I�Ɂu�����ł���͂����v�Ǝv�������ŁA�ӔC�͂��ĂȂ����D�D�D�B

0092�@���Ƀ_�E�����[�h�u�����v�c�[�������J���ꂽ�B (2012/3/14 21��56��)

���c�[���i�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[��/�d�q�\���c�[���j���A���C���X�g�[�����āA�_�E�����[�h�u�����v�c�[���i�ȉ��A�u�V�c�[���v�Ƃ����j���C���X�g�[�����Ă݂��B�Ă̒�A���c�[���̃A���C���X�g�[���ɂ͂��Ȃ莞�Ԃ����������i20�����炢���H�j�B

���ʁA���Ȃ��Ƃ����̃p�\�R���ł́A�S�����Ȃ����c�[���̃A���C���X�g�[�����V�c�[���̃C���X�g�[�����ł����B�����̂��߂̌������ꂽ�悤�����A����������K�v�͂Ȃ��̂ŁA���c�[���̓A���C���X�g�[�������̂ł���B

�����A���݁A���c�[�������Ȃ��ғ����Ă���l�́A��Ԉ��S�ȑΏ��@�́u�Ȃɂ����Ȃ��v���Ƃł���B���c�[���̃A���C���X�g�[���A�V�c�[���̃C���X�g�[���A���c�[���̍���̃o�[�W�����A�b�v���A���A����ɉғ����Ă��������Ȃ��ق��������B�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[�����N�������Ƃ��ɏo��o�[�W�����A�b�v����]�X�̃��b�Z�[�W�͖������Ă�Ⴂ���B���͍��܂ŁA���c�[��Ver.1.0���C���X�g�[�������܂܁A1.1�ɂ�1.2�ɂ��o�[�W�����A�b�v���Ȃ��őS�������x���Ȃ������B�E�`�ł͖�肪�N���Ȃ��������A�A���C���X�g�[���Ɏ��s����\���̓[���ł͂Ȃ��B�A���C���X�g�[���̉ߒ��Ŗ�肪�o��A�p�\�R�����Œ��ꒃ�ɂ���Ă��܂��\���͎c���Ă���B�u�B���A�J�E���g���v������Ƃ͂����A�B���A�J�E���g��PW�����o����ȂǂƂ��������Ԃ��N���Ȃ�����A������Ǘ����Ă���Z�R�����������������邱�Ƃ͍l�����Ȃ��i������������������Z�R�������������łȂ��Y���ӔC�������j�B��ʘ_�����A�\�t�g�E�F�A�ɂ���OS�ɂ���A�ǂ����Ă��V�������̂łȂ��Ă͓����Ȃ��Ƃ��A�V�������̂ɂ����Ȃ��V�@�\���g�������ȂǂƂ����u�ǂ����Ă��K�v�ȏꍇ�v�ȊO�A�o�[�W�����A�b�v�Ƃ����͕̂K�v�����Ǝv���Ă����ق��������B

�V�c�[���̃C���X�g�[���́i���c�[���Ɣ�ׂ�j�����Ƃ����ԂɏI���B������O���B�����̒ʐM�\�t�g��PIN�R�[�h�ύX�@�\�����������Ȃ���B�V�c�[�����g���Ό��{�t�@�C����PIN�R�[�h��ύX���邱�Ƃ��ł���̂ŁA���́u���i=ID&PIN�R�[�h�ʒm���j�v�Ƃ�������ł���i�������A�ύX���PIN�R�[�h��Y��Ă��܂�����N�������Ă���Ȃ��̂ŁA���{�t�@�C����PIN�R�[�h��ύX���āA���́u���v���V�����b�_�ɂ����邩�ǂ����͐T�d�ɂ��������悢�Ƃ͎v���j�B

����ɂ��Ă��A���ς�炸���Ȃ��Ƃ������Ă���̂��C�ɂȂ�B�_�E�����[�h��p�c�[�������J����HP�ɂ͂���ȋL�q������B

�u���c�[���i���c�[���̂��Ɓj�́A�d�q�ؖ�����USB�������Ƀ_�E�����[�h���A��p�̊Ǘ��Ҍ����igidtool�A�J�E���g�j��Windows�ɐV�K�ɍ쐬���ăp�\�R�����ɃZ�L���A�t�H���_���쐬���A�Z�L���A�t�H���_���ň��S�ɓd�q�ؖ������Ǘ����邱�ƂŁA�d�q�\�����ɓd�q�ؖ��������S�ɗ��p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�v

����̈�A�̑����́A���[�̓c�[���̏o���������������Ƃ������̂����A���d�傩�{���I�Ȗ��́A���̉B���A�J�E���g�ɂ��đS�����炩�ɂ��Ă��Ȃ��ŃC���X�g�[�������悤�Ƃ������ƂȂ̂��Ƃ������Ƃ��Z�R���͂킩���Ă���̂��낤���B�I�[�i�[�̏����Ȃ��B���A�J�E���g�����Ȃ�Ă��ƁA����Ă������Ƃ��������Ƃ��킩�肻���Ȃ��B�ړI�Ɉ��ӂ��������킯�ł͂Ȃ��ƌ��������̂�������Ȃ����A���������Ƃ��͑f���Ɏӂ�ׂ��ł��낤�B

����ɁAUSB�������Ɍ��{�t�@�C����ۊǂ��邱�Ƃ͊댯�����Ă��Ƃ��A�܂��킩���Ă��Ȃ��̂��낤���B���ۂɁA����ɕۑ�����Ă����͂��̃t�@�C�������Ă������Ă����l������̂��B

USB�������́A���������̎��Ƀt�@�C���j��̊댯������i����̃t�@�C����������Ȃ��A���̃������ɕۑ�����Ă������ׂẴt�@�C�����j���j����łȂ��A�Ȃɂ����Ă��Ȃ��Ă��ۑ�����Ă����t�@�C�������邱�Ƃ�����B�f�W�^���J�����̉摜�Ȃ�USB�������ɕۊǂ��Ă��āA���炭�o���ĊJ�����Ƃ�����t�@�C�������ĊJ���Ȃ��Ȃ��Ă���Ȃ�Ă��Ƃ́A���͂悭����̂��B����ɁA��������USB�������ɂ͎���������A�����̏����������ۏႳ��Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��������Ȃ̂��낤���B

�܂��A

�u�_�E�����[�h�����d�q�ؖ������p�\�R�����ň��S�ɊǗ����邽�߂̃Z�L�����e�B��́A�����g�Ŋm�ۂ��Ă��������K�v������܂��B�v

�Ȃ�āA�����Ȃ������Ă킩���Ă�B

0091�@�S���ŐV�z�����̔F�����i���啝�l�グ�̖͗l�B (2012/3/28 15��50��)

���N�S���P���ȍ~�ɓK�p�����V�z���]�������̓o�L���F�����i���S���̖@���ǁE�n���@���ǂ�����\����Ă��邪�A����̕ύX�́A�]���A�Ⴊ�Ȃ��قǑ啝�Ȓl�グ�ɂȂ��Ă���悤���B

�ؑ�������Ɏ��ƁA�������ܒn���@���ǂɂ����Ă͌��݂P�u������66,000�~�̂Ƃ���82,000�~�ƁA24�����̑啝�l�グ�ł���BNSR2�̏������݂ɂ��ƁA���̌X���͂ǂ����S���I�炵���B���ɖk���̒l�グ�����傫���A���H�Ǔ��ł�53,000�~����94,000�~�ւƁA77�����̃A�b�v�A�����Ǔ��Ɏ����ẮA40,000�~����79,000�~�ƁA����97.5�����̃A�b�v�ł���B

�Ȃ�ł��A��v�����@���]�v�ȍ����o���������炵�����A����œo�^�Ƌ��ł��]���z�̏㏸���ɔ�Ⴕ�������ɂȂ�̂ŁA�Ŏ��s���ɔY�ލ��œ��ǂɂ��Ă݂�A������肩�Ȃ�����B�@���Ȃ��A�悻�̊������u��������v���Č����Ă��ŁA�d���Ȃ���ł��悧�`�Ƃ���ɉ����Ȃ��グ�Ă����悤�Ɏv����B

�������A���̂Ƃ���Q�������킩��Ȃ����A�n���̏㏸������s�s�ߍx�����傫���悤���B����́A�u�n���_���ł��v�ƌ����Ȃ����B��s�s�ߍx�����n���̕����A���ʐς��傫���̂͂قڊԈႢ�Ȃ����낤�i�����Q�R����ŏ��ʐ�100�u�Ȃ畽�ψȏゾ�낤���A�n���Ȃ�܂��ԈႢ�Ȃ����ψȉ����낤�j�B������������čl����ƁA�n���قǓo�^�Ƌ��ł̏㏸�u�z�v���傫���Ȃ�B�Ⴆ�A�������܊Ǔ��ŕ��ϓI�ȏ��ʐςP�O�O�u�Ōv�Z���Ă݂�i�ŗ���4/1000�Ƃ���j�ƁA26,400�~����32,800�~��6,400�~�̒l�グ�����A�����Ǔ��ŁA���ʐςP�T�O�u�Ōv�Z���Ă݂�ƁA24,000�~����47,400�~�ւ�23,400�~���̑��łł���B�S�{�߂��l�グ���ł���B���ɓ��k�����m���ȂǁA�����̂��߂̌��z���v������ȗʂŔ������Ă���̂ɁA���̎d�ł��͂������Ȃ��̂��B

���͂��������ۑ��o�L�Ƃ����o�L�̑��ݗ��R���̂��̂ɋ^��������Ă���̂ŁA���������ύX�͔[�������Ȃ��B

0090�@��t��s�V�X�e���ɑ���\���ɂ��ĕύX���������B (2012/3/28 10��22��)

�]���A��t��s�V�X�e���ɑ��Đ\�������ꍇ�A��Q������ɃI�����C���\���Ƃ��Ă̏�������]����ꍇ�ɂ́u�I�����C�������\�o�l���v�̑��M���K�v���������A2012/3/26�ȍ~�A����͕s�v�ɂȂ����i�s���Y�A���Ɩ@�l�Ƃ��j�B

�ڂ����́ANSR2�Ɍf�����ꂽ�������Q�Ƃ̎��iNSR2�ɃA�N�Z�X����ɂ�ID��PW���K�v�j�B

0089�@���Ɩ@�l�o�L�\�����l���̎g���܂킵�ɂ͂��p�S�B(2012/3/27 11��3��)

2012/3/23/22�F00���{�i���ۂɂ�22�F30����J�n�j�̐\���p�����\�t�g��Version

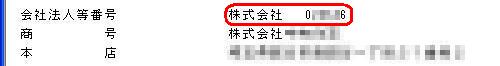

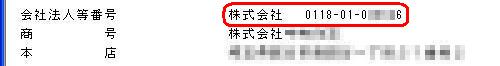

Up�ŁA���Ɩ@�l�o�L�̐\�����l���̐\�����l�����ύX����A��Ж@�l�ԍ����P�Q���Ή��ɂȂ����B

���̂��߁AVersion

Up�O�ɍ쐬�ς݂̐\������Version Up�O�̐\�������ė��p�����\������2012/3/26�ȍ~�ɑ��M����ꍇ�A��Ж@�l�ԍ����U���ɂȂ��Ă���ƏC�����K�v�ɂȂ�̂ŁA�����ӂ̂��Ɓi�������������܂ށj�B

�i��j

�\�����l���ύX�O

�\�����l���ύX��

0088�@�u�悤�₭�v�Ƃ����ׂ����B(2012/3/26 10��13��)

��T���͂Ȃ��Ȃ����������������B

�@������Z�R���c�[���ɂ��āA�_�E�����[�h�u�̂݁v�c�[�������J����邱�Ƃ����\����A�A�\���p�����\�t�g��Version Up�i2.1A��2.2A�j���ꂽ�B

�@�_�E�����[�h�u�̂݁v�c�[���ɂ��ẮA�c�[�����̂��̂͂܂����J����Ă��Ȃ����A����͒P�Ȃ�ʐM�\�t�g�Ƀp�X���[�h�ύX�@�\�Ȃǂ̕t���@�\��t���������̂��̂ł���͂��Ȃ̂ŁA����ŕs����o��Ƃ͂�����ƍl�����Ȃ��B���������āA�܂�ID&PIN�R�[�h���s�ʒm�����͂��Ă��Ȃ��l�͐S�z����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�A�\���p�����\�t�g��Version

Up�ւ̑Ή��́A�_�E�����[�h�u�̂݁v�c�[���ɂ��Ă͑S�����m�ł��邪�A�_�E�����[�h�u�̂݁v�c�[���͐\���p�����\�t�g�{�̂ɂ͉���������������o���Ȃ��͂��Ȃ̂ŁA������S�z�͂Ȃ����낤�B���́A�]���̃Z�R���c�[���i�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[���{�d�q�\���c�[���j�𗘗p���Ă���l�Ȃ̂ł��邪�A���Ȃ��Ƃ��A�����鉼�zIC�J�[�h�����ŗ��p���Ă������́A���͏o�Ȃ��悤�ł���B���Ȃ��Ƃ����̃p�\�R���ł͖��͏o�Ȃ������B

���zIC�J�[�h�����Ƃ́APISC�����J���Ă��ꂽ���@�ŁA�����܂Ƃ߂��u�d�q�ؖ����}�j���A���v�ł��ڂ����������Ă���i�}�j���A���L�ڂ̕��@�ȊO�ɁA���̌������ɂ��m�E�n�E���f�����Ă���j�B���̕��@�𗘗p����ƁA�ԃA�C�R������N�����Ȃ��Ă��V�d�q�ؖ����ɂ��d�q�������ł��A�d�q�\���c�[���ɂ��Z�L�����e�B�i�d�q�ؖ����ւ̒��ڃA�N�Z�X���o���Ȃ��j���m�ۂł��A����ɉғ����Ă������A�c�[���̃o�[�W�����A�b�v������K�v���Ȃ��Ƃ����X�O�����m�Ȃ̂ŁA���݁A�Z�R���c�[���𗘗p������Ȃ��l�i��ID&PIN�R�[�h���s�ʒm�����͂��Ă��܂����l�j�ɂƂ��ẮA�����I�ɍł��L���ȕ��@�ł���i�������A�B���A�J�E���g�igidtool�j�������d�l����͓���邱�Ƃ��o���Ȃ��j�ƍl������B

������A�_�E�����[�h�u�̂݁v�c�[�������J���ꂽ��d�q�ؖ����}�j���A����Version Up��\�肵�Ă���B

0087�@�܂����D�D�D(2012/3/12 11��0��)

2012�N3��23��22���A�\���p�����\�t�g�̃o�[�W�����A�b�v�i2.1A��2.2A�B�ǂ��ł��������ǁA���́uA�v���ẮA���܂ł��Ƃ��낤���j�����邻���ł��B

���̃o�[�W�����A�b�v�ł́A���Ɩ@�l�o�L�̐\�����l���̕ύX���s����̂ŁA26���ȍ~�̐\���p�̐\���������炩���ߍ쐬���Ă������ꍇ�́A���M�O�Ɂu�ҏW�v���́u�ė��p�v�����s���ėl���̍ŐV����������ɑ��M����K�v������܂��B�����Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��C�ɂȂ�̂́A��Q���������ꂽ�Ɠ��i�A�������Ă���Z�R���c�[�����A���̃o�[�W�����A�b�v�������ɉғ�����̂��ǂ����B

0086�@���҂��������o�J�������̂��D�D�D(2012/3/1 9��17��)

����A�i�@���m�d�q�ؖ����T�[�r�X�z�[���y�[�W��

|

2012�N2��29�� �y�d�v�Ȃ��m�点�z �{���ً}�Ƀ����e�i���X�����{���܂��B20:00�`21:00�̊ԂŖ�20���� �ȉ��̋@�\�������p���������Ȃ��Ȃ鎞�Ԃ��������܂��B �E���\�����@�\ �E�ؖ����_�E�����[�h�@�\ �����p����l�ɂ͂����f�����|���������܂����Ƃ��A���l�ѐ\���グ�܂��B |

���Č���������A�Ă�����u�_�E�����[�h�w�����x�c�[���v���z�z�����̂��Ɗ��҂����̂����A���ǁA�����ς���Ă��Ȃ��悤���B

���t�ǂ���́u�����e�i���X�v�������Ƃ������ƂŁA���҂��������o�J�������Ƃ������Ƃ�(ToT)�B

0085�@�{��8�F30�A�V�����o�L���T�[�r�X���ғ����J�n���܂���(2012/2/20 11��23��)

�������������B��ʂ̑̍ق��S���ς���Ă���A�܂��A����\������菇���ύX����Ă��܂��B

�������A�\���p�����\�t�g��u����ؖ��������v����s�Ȃ��I�����C�������̉�ʂ���@�ɂ͕ύX�͂Ȃ��悤�ł��B

0084�@���C�u�����ɐV�d�q�ؖ����Ɋւ���}�j���A�����A�b�v���[�h���܂���(2012/2/15

11��48��)

�\�L�̂Ƃ���A�b�v���[�h���܂����B�����Ŏg���Ă��������Č��\�ł����A�E�J���p�͂��f�肵�܂���B���̋C�ɂȂ��������������B

0083�@���������ANSR2�ŗ\�������Ƃ���A�V�d�q�ؖ����Ɋւ���}�j���A���������グ��(2012/2/13 22��5��)

�������A�����̈����Ȃ��o�āA��������������ƐV�d�q�ؖ����̎g�����S�ʂɂ��ď����C�ɂȂ��Ă��܂������ʁA�U�W�y�[�W�ɂ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���e���`�F�b�N������Ő��j��������Ɍ��J���܂��B

0082�@0080�̕��@�́AVer.1.10�ł��\������(2012/2/10 22��58��)

�������AVer.1.10�ł��̕��@�����s���邽�߂ɂ́A�K��(3)���ɍs���A���̌��(2)�����s����K�v������B�܂�A�d�q�ؖ�����Get���Ă��Ȃ��Ǝ��s�ł��Ȃ��B�������AVer.1.0�ł�(2)��(3)�̏��Ԃœo�^��Ƃ���荞�ݍ�Ƃ��ł���̂ŁA�d�q�ؖ�����Get���Ă��Ȃ��Ă����炩���ߏ������Ă�����B

�܂��AVer.1.10�ł́A�菇������Ă���ɐ�������Ƃ͌��炸�A����̃C���X�g�[�����ăC���X�g�[�����J��Ԃ������ʁA���������ꍇ������B�ǂ����AVer.1.10�́A�C���X�g�[���̊��S�����̊m���������ɒႢ���A���邢�͓��삪�s����̂悤���B

��͂�A���݁AVer.1.0���C���X�g�[�����Ă��ď����ɉғ����Ă���̂Ȃ�AVer.1.10�Ƀo�[�W�����A�b�v����̂͂�߂��ق��������BVer.1.10�Ȃg���ĐԃA�C�R������N����������AVer.1.0�ʼn��zIC�J�[�h������K�p���ėA�C�R���ŋN�����������A���肵�Ă��邵�A�͂邩�Ɏg�����肪�����B

���������āAVer.1.0�ŏ����ɉғ����Ă����l�ŁAVer.1.10�Ƀo�[�W�����A�b�v���Ă��܂����l�́A�\�Ȃ�AVer.1.0�ɖ߂��������܂������Ȃ����肵�Ďg����B���̂��߂ɂ��A��͂�A�Z�R���c�[��Ver.1.0�̍Č��J�܂��͍Ĕz�z�̋����������]�܂�邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B

0081�@0080���\�Ƃ��邽�߂ɁD�D�D(2012/2/10 12��31��)

�Z�R���c�[��Ver.1.0�̍Č��J�܂��͍Ĕz�z�̋��������߂Ă����܂����B

0080�@�Z�R���c�[��Ver.1.0�̃C���X�g�[���ɐ������Ă����l��(2012/2/10 11��59��)

�Z�R���c�[��Ver.1.0�̃C���X�g�[���ɐ������Ă����l�ŁA�x��Ȃ��ғ����Ă���l�́A���̂܂܂ɂ��Ă����AVer.1.10�ւ̃o�[�W�����A�b�v�͂�߂Ă������ق��������悤�ł��B�܂��AVer.1.0�̃C���X�g�[���ɐ������Ă��āA�x��Ȃ��ғ����Ă����l�ŁA���ł�Ver.1.10�Ƀo�[�W�����A�b�v���Ă��܂����l���A�\�Ȃ�AVer.1.10����������A���C���X�g�[������Ver.1.0���ăC���X�g�[�������ق����悢�悤�ł��B�Z�R���c�[��Ver.1.0�ł���A���L�̕��@�ɂ���āA�ԃA�C�R�����g��Ȃ��Ă��A����ǂ��납�A�댯�ɂ܂�Ȃ��d�q�\���c�[�����P�x���N�����Ȃ��Ă��A��荞�d�q�ؖ�����IC�J�[�h�Ƃ��Đ\���p�����\�t�g�ɔF�������AIC�J�[�h�Ƃ��ēd�q�������邱�Ƃ��ł��܂��B

(1)���̐���i�@���m�F�J�[�h���g�p����l�́A�Z�R���c�[��Ver.1.0���C���X�g�[������O�Ɏi�@���m�F�J�[�h�p�̐ݒ��\���p�����\�t�g�ɓo�^���Ă���Z�R���c�[��Ver.1.0���C���X�g�[������B

(2)���̏�ԂŁi�܂�A�d�q�\���c�[�����܂������g�p���Ȃ��Łj�A�\���p�����\�t�g��A�C�R������N�����AIC�J�[�h�̓o�^��Ƃ��s���ƁA�Z�R���̓d�q�ؖ����t�@�C����IC�J�[�h�Ƃ��ēo�^�����B

(3)(2)�̑�����I������A�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[�����N���i���̂Ƃ��A�o�[�W�����A�b�v������|�̉�ʂ��\������邪�A�K���������Ă��������j���āA�d�q�ؖ�������荞�ޑ��������BPIN�R�[�h���I���W�i������ύX��������A�ύX���Ă��悢�B

��(2)��(3)�́A�ǂ��炪��ł������x������܂���B

�Ȍ�A�Z�R���̓d�q�ؖ����œd�q����������ꍇ�́A�\���p�����\�t�g����IC�J�[�h�Ƃ��āusecom-gid01�v��I�����Ă����A�d�q��������Ƃ��ɂ́uIC�J�[�h�ŏ����v��I�����A�i�ύX�����ꍇ�͕ύX��́jPIN�R�[�h����͂���A���̖����Ȃ��d�q�������������܂��B���̏ꍇ�A�\���p�����\�t�g�͗A�C�R������N�������OK�ł��B�܂�A���������d�q�\���c�[���ɂ��o�^�͂��Ȃ��Ă悢�킯�ł��B���̕��@���g���A�댯���傫���d�q�\���c�[�����P�x���N�����Ȃ��Ă��A�Z�R���c�[���ɂ��Z�L�����e�B�̌��������@�œd�q�����ł���̂ł��B���R�A��荞�d�q�ؖ����̃p�X���[�h�̕ύX���ł��邵�AC:\Shiho-Shoshi\Gidtool\cert�ւ̃A�N�Z�X����������Ă��܂��B

�Z�R���c�[��Ver.1.10�ł́A�Ȃ����A���̑��삪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ����̂́A�o�[�W�����A�b�v�ɍۂ��Ă��̋@�\��������Ƃ����l�����܂���B�Ȃ��A���̃A�C�f�A�͎��̃I���W�i���ł͂Ȃ��APISC��HP�ɍڂ��Ă������@�ł����A���̕��@��Ver.1.0�ł������p�ł��邱�Ƃ��������͎̂��ł��i�����������킯���Ⴀ��܂���B������Ă����Ƃ��葀�삵���̂ɂł��Ȃ��č����Ă���l�Ɍ��������m�点���������������ł��j�B

http://www.pisc.co.jp/support/pdf/4_5_ex.pdf

���̌��́A������ڍׂȃ}�j���A�����f���������ł��B�T���������h�ɁB

0079�@�u����ł�����˂��v(2012/2/8�E20��59��)

�������P���i�Q��j�A������Ă��܂����B�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h�ƃC���X�g�[���BOS��Vista�i�Q��Ƃ��j�B

�P��ځB�Z�R���c�[���̃C���X�g�[���A�ؖ����̃_�E�����[�h�A�d�q�\���c�[���̓o�^�͐���I�������̂ɁA�ԃA�C�R������\���p�����\�t�g���N�����Ȃ��B0072�Ɍf�������G���[���o�邾���łȂ��A�N�����̂��̂Ɏ��s����B�����Ȃ�ƁA�����P���Try����E�C�͂Ȃ��B������ɂ́A�Z�R���c�[�����C���X�g�[������ƖŒ��ꒃ�ɂ���Ă��܂��Ƃ����\�����ɂ��Ă����^�x���_�[�\�t�g�i�J���Ǝ҂̖��_�̂��߁A��̖��͖ٔ�j���C���X�g�[������Ă����̂ŁB

�����ŁA����Ă݂܂����B���{�ؖ����ɂ��d�q�����B

���ʁA������O�����A������A�������͂Ȃ��B

�\���p�����\�t�g�͂������A�x���_�[�\�t�g�ł��B

���Ɍ�҂́A�i����̓Z�L�����e�B���肾�ƌ����Ίm���ɖ��Ȃ��ǁA�j�p�X���[�h�܂œo�^���Ă�����̂ŁA�܂������킸��킵�����Ȃ��B

���������E�H��

�u����ł�����˂��v

�������Ƃ��B

�����āA�A�C�R������N������̂ŁA����\�t�g�E�F�A�̎����X�V���������Ȃ����s����邵�A�ԃA�C�R������N������Ƃ����������B

���p��A�B��̓�_�́A�ƂĂ����ڂ����Ȃ��p�X���[�h����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���������ʒm�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂ̂����A����́A�I���W�i���p�X���[�h���u�o�^�P��v�A�����Ō��߂��p�X���[�h���u�ǂ݁v�Ƃ��ĒP��o�^���邱�Ƃŗe�Ղɉ���ł���i���ۂ̃p�X���[�h���͑��ł͕ϊ����ł��Ȃ��̂ŁA�������Ȃǂ��N�����Ă�������R�s�y�iCopy & Paste�j���J�g�y�iCut & Paste�̂��ƁB�u�J�g�����y�v����Ȃ���j�ŏ�������B�������̃V���[�g�J�b�g���f�X�N�g�b�v�ɒu���Ă����N�����e�ՁB

�Z�R���c�[���Ɏア�x���_�[�\�t�g�ɑ��Ă��������������Ȃ��B������O���B���Ɠo�L�d�q�F�ƑS���������@�Ȃ̂�����B

�����炭�X�O������Ǝv���鏬�K�͌l�������ł́A����ʼn��̖����Ȃ��B�Z�L�����e�B���Â��Ɣᔻ����l�����邪�A���Ɠo�L�d�q�F�𗘗p���Ă���i�@���m�@�l�Ɠ����x���Ȃ̂�����A���̔ᔻ�͓�����Ȃ��ƍl����B

����ł��d�q�ؖ����̖��f���ʓ������O�����Ƌ���A���Ƃ��Α�K�͌l�������Ȃǂł́A���ȕ��S��IC�J�[�h��������̌��O�͕��@�ł���B

���͂�A�o��R���ԈႦ���Ƃ��������悤���Ȃ��B

���܂��炾���ǁA�g�]�i�h����Ȃ瑁�������]���͏��Ȃ����B�������A���_����P�ނ��B

0078�@�����͕�V�Ȃ��̃o�O�`�F�b�J�[��(2012/2/8�E10��38��)

0076�ɂĂ��m�点������Q�ɂ��������E����[�גx���ƍ�����Ԃ̂Q��A���[���ŘA�����������B

�[�גx���̃��[���ɂ��ƁA�u����I�����Ȃ��A�A���C���X�g�[���ł��Ȃ��A�����|�C���g�����s�ł��Ȃ��v�́g�R�Ȃ���ԁh�́A���R�i�{�l�������悩�����̂��킩��Ȃ��͗l�j�A�������Đ���I���܂ł����Ă������������i���Ȃ݂ɁA���v���ԂT���Ԕ��j�B�Ƃ��낪�A������Ԃœd�q�����������Ă݂���A����ς�_���������Ƃ��B

���ǁA�X�V�v���O�����ɂ��o�[�W�����A�b�v�̓_���݂������BVer.1.0���C���X�g�[�����Đ���I�����Ă����l�́A��������A���C���X�g�[������Ver.1.10��V�K�C���X�g�[�������ق����悢�i����ł�0077�̏Ǐo��\���͍����j�BVer.1.0�̃C���X�g�[��������I�������A�A���C���X�g�[�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă����l�́A�C���v���O�����ʼn��Ƃ����Ă��炤�����Ȃ��̂����A���̐����m���͒Ⴂ�悤���B�܂��A0076���̂悤�ɁA���������Ǝv���Ă��̐S�ȓd�q�������ł���悤�ɂȂ��Ă���Ƃ͌���Ȃ��B�C���v���O�����ʼn��Ƃ�����I���܂ł������邱�Ƃ��ł����l�́A����œd�q�������ł��邩���`�F�b�N���A�ł��Ȃ��ꍇ�́A�X�V�v���O�����Ńo�[�W�����A�b�v����Ver.1.10����������A���C���X�g�[�����āA�t���Z�b�g��Ver.1.10��V�K�ɃC���X�g�[�����Ȃ����ׂ��ł���B�܂�A�C���v���O�������u�A���C���X�g�[���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���Ǐ���A���C���X�g�[���ł����ԂɎ����Ă������߂̃\�t�g�v�Ƃ��Ďg���킯���B�ނ���A�Z�R���́A�X�V�v���O�����I�Ȕ��z�͂�߂āA�o�[�W�����A�b�v�͂��ׂăA���C���X�g�[�����ăC���X�g�[���Ɍ����������ǂ��悤�Ɏv���B����o�[�W�����̃v���O�������_���ŁA����I�������A�A���C���X�g�[�����ł����Ƃ����Ɋׂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�g�A���C���X�g�[���[�h��z�z������ǂ����B�C���X�g�[��������I�����Ȃ������ꍇ�Ƃ����̂́A�p�\�R���ɂ���ď�Ԃ��獷���ʂȂ̂ŁA������C�����ăC���X�g�[���s����Ƃ����̂͑����ɓ���͂����Ɓi�v���O�����Ȃ����Ȃ��j���ł��킩��B���������āA�������t�@�C�����폜���āA�ݒ�t�@�C���iini�t�@�C����W�X�g���Ȃǁj���C���X�g�[���O�ɖ߂����߂����̃\�t�g��z�z����̂ł���B

�������ɂ������ẮA�����ƈ��肵���\�t�g�����������܂ł��̂܂܂ق����Ă������Ƃ���āB�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h��������I�����Ă���A���ʂ�IC�J�[�h�œd�q��������Ⴂ����ŁA�Ȃɂ��Z�R���c�[���̂����b�ɂȂ�K�v�͂Ȃ��B�ǂ����Ă��V�d�q�ؖ����ɂ��d�q�������K�v�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���{�t�@�C���ƃI���W�i���p�X���[�h���g���Z�R���c�[���̂����b�ɂȂ炸�ɓd�q�����͂ł���̂��B���{�t�@�C���ƃI���W�i���p�X���[�h�œd�q�������s���ꍇ�A�A�C�R������N�����Ĉ���ɍ����x���Ȃ����߁A����\�t�g�̍X�V������ɍs���邵�A�d�q�ؖ����t�@�C�����ǂ��ɒu���������R�����A�֗��ł��炠��i�Z�L�����e�B�͊Â��Ȃ�j�B

�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h���I�����Ȃ��l�́A�ߏ��ɐ���I���ł����l������A���̐l�̃p�\�R����q���邩�A���̐l�Ƀ_�E�����[�h���s���Ă��炤���A��s���Ă����Ǝ҂�����A���̐l�ɗ��ނ̂���āB�����Ƃ��A�Z�R�����R�O���������~���Ă�������ȋC���g���K�v���Ȃ��̂ŁA����Ƃ��R�O�������̒�~�����߂�B

����ɂ��Ă��A�Z�R���̓c�[�������J����O�ɂǂꂭ�炢�̃o�O�`�F�b�N�������̂��낤���B�ŏ��̍X�V�v���O�����ȂA�m�[�`�F�b�N�ŏo�ׂ����Ƃ����v���Ȃ��B

���̍ہA�u�_�E�����[�h�����c�[���v�𑁋}�Ƀ����[�X���āA�d�q�\���c�[���̉��C�͂����Ղ�Ǝ��Ԃ��Ƃ��āA���S�Ȃ��̂��o���ė~�����B���̂��тɐU��ꂽ�̂ł́A����g�����o�O�`�F�b�J�[�h�͂��܂������̂ł͂Ȃ��B

0077�@�������͎̂������ł͂Ȃ�����(2012/02/07�E21��39��)

0072�ɂĂ��m�点�����킯�̂킩��Ȃ��Ǐ�B�����A�A�b�v�O���[�h�iVer.1.0��Ver.1.10�j�������x���̓��E�i0076�̓��E�Ƃ͕ʐl�BOS��Windows

7�j�̂Ƃ���ł����������Ƃ��B

�Ǐ�Ƃ́A�ԃA�C�R������\���p�����\�t�g���N������Ɖ��L�̃��b�Z�[�W���o�Ĉ�U�N�����~�܂��Ă��܂��Ǐ�B�u�L�����Z���v�{�^�����N���b�N���邩�A�N���[�Y�{�^���ł��̉�ʂ������������A����ɋN������B

Ver.1.10�̃E����Ver.1.0�ł̓_���������f�[�^��v���O�����̍X�V���ł���悤�ɂ������Ƃ������͂��Ȃ̂����A���̃��b�Z�[�W���炷��ƁA�̐S�Ȃ��̕���������ɓ����Ȃ��悤���B�����ڂ͐���ɋN��������̂́A����ȃ��b�Z�[�W���o��Ƃ������Ƃ́AVer.1.10�̃E���ł������f�[�^��v���O�����̍X�V���ł��Ă��Ȃ��\��������B

����Ȃ�A�ŏ�������u���������@�\�͂���܂���v�Ƃ��ĉ����ʂ��Ă��炢�A�����瑤�ōH�v�i�Ⴆ�A���j���Ɩ����P���̒��͗A�C�R������N�����ăf�[�^���X�V���Ă����j�����ق�������͈��肵�Ă����̂ł͂Ȃ����B

0076�@�{���L�Q(2012/02/07�E18��36��)

�R�[������{���ؖ˂́g���肻���h�L�h���o���Ă������Ή����u���x�͑��v�v�ƌ����ďo���Ă������̂́A���ؖ˂����{���ɕς���������������悤���B

�u�C���v���O�����v�Ƃ���K�p�������E����u����I�������A�A���C���X�g�[�����ł����A�����|�C���g�����s�ł��Ȃ��v�Ƃ����ߖɂ������d�b���������Ă����B

�����ǂ����Ă������킩��Ȃ��̂����A�Ƃ肠�����A�t���Z�b�g��Ver.1.10���㏑���C���X�g�[�����Ă͂ǂ����ƒ�Ă��Ă��������A�ǂ��Ȃ邩�ډ��s���B

0075�@�{���L(2012/02/07�E16��58��)

�X�V�v���O����������쓮���Ȃ����������́A�u���J�\��̃v���O�����Ƃ͈قȂ�v���O���������J���Ă������Ɓv�������������B

�������͂��肻�𒍕����Ă����̂ɂȂ������ؖ˂��o�Ă��āA�܂��������Ǝv���Ă���ɂ��Č��ɓ��ꂽ��C�̔������R�[�����������Ă��Ƃ��B

����Ȃ��肳�܂Ȃ̂ɗ��������͂�������Ɛ�������A�����͂����Ƃ��肻�Ώo���܂����Ă�����҂��Ă��̂ɁA���x�݂��I���ԍۂɂȂ��Ă���Ƃ����o�Ă����B

�ł��Ȃ����Ƃ��ł�����Č����ȁI����Ȃ��Ƃ��Đl��U����炢�Ȃ�A�m���ɂł��邱�Ƃ����Ȃ��͂����肵�āA����ɂ��ĐӔC�������đS�͂Ŏ�������B

����}�Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�Z�R���ł���B

����̈�A�̑̂��炭������ƁA�Z�R���̓R���s���[�^�E�\�t�g�E�F�A�E�r�W�l�X���Â����Ă����Ƃ����v���Ȃ��B

�R���s���[�^�E�\�t�g�E�F�A�̐��E�ł́A�[����B�d�l��B�ғ�����펯�B

�w�肳�ꂽ�����ɔ������ꂽ�d�l�������\�t�g�E�F�A���ғ����Ȃ���A�_��z�̉��{���̈����𐿋������̂����̐��E�ł͂߂��炵���Ȃ��Ƃ����B

����ŊJ����Ђ��|�Y������͋ƊE�ɑ|���Ď̂Ă�قǂ���B

����A��ʉ�̌��C�ł��͂�����ƕ\�������B�Z�R���c�[���͋ɂ߂Ċ댯�ȃ\�t�g�ł���B��قǂ̎��M�i�����N���Ă������ʼn��Ƃ��ł��鎩�M�j������l�ȊO�́A���ʁA�G��Ȃ����������B

�K���ɂ��܂��\������łȂ��l�́A���Ȃ��Ƃ��A�R�����܂ł͕����Ă������ق��������Ǝv���B���̂���ɂȂ��Ă����肵���\�t�g�E�F�A����������Ȃ��̂Ȃ�A���肬��A�T���̘A�x�������炢�܂Ő\�����݂𗯕ۂ��Ă������Ǝv���B�S���ȍ~�ɂȂ�Ƃ��悻2,000�~�̊������Ȃ��Ȃ邪�A2,000�~���炸�̊����ƁA�w�^������ƃp�\�R���S�̂̉��C��K�v�ƂȂ鎖�Ԃ�����ł��邱�ƂƁA���Ȃ��Ȃ�ǂ����I�Ԃ��B���Ȃ��̎����͎������Z�ł�����Ȃ̂��B

�s�K�ɂ��Ċ��ɐ\������ł��܂��āAID&PIN�i���o�[�ʒm�������Ă��܂����l�́A�ʒm�����Ă���R�O�����o�߂���ƁA�_�E�����[�h���ς܂��Ă��Ȃ��Ă��d�q�ؖ�������������Ă��܂����߁A�����Ă����킯�ɂ͍s���Ȃ��i�����������Ă���l�������悤���j�̂ŁA�Ƃ肠�����A�_�E�����[�h�����͍ς܂��āA�u��̏��v�𑗂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�A���܂ŏ�������ł������ӓ_�������Try���ė~�����B���M���Ȃ��l�́A�ߏ��ɐ���ғ����Ă��铯�E������Ȃ�A���̐l�̃p�\�R�����g���ă_�E�����[�h�����Ă��炤���A�_�E�����[�h���s���Ă��炤���A�����Ȃ��A�_�E�����[�h���s���Ă����Ǝ҂���Ɉ˗����邱�Ƃ������߂���B�������A�m�l�Ƃ����ǂ��A�ӌ�т��y�����邭�炢�̎ӗ�͂��ׂ������A�Ǝ҂Ɉ˗�����Ȃ炻��Ȃ�̋Z�p�����x�����͓̂��R�����A����Ŏ����̃p�\�R�����Œ��ꒃ�ɂ��ꂸ�ɍςނȂ炻�̕�����ɂ����B�_�E�����[�h�����ς܂��Ă��܂��A���Ƃ̓c�[����S���g�p���Ȃ��œd�q����������@�͂���i�Z�L�����e�B�͊Â��Ȃ邪�A�d�q�ؖ����̌��{���g���ēd�q��������Ȃ�A�d�q�ؖ����̕��ʂ͎��R�����A�ǂ��ɕۑ����邩�����R�Ȃ̂ŁA�������Ďg������͂����j�B

�����R�x������ꂽ�̂��B�R�x�����������ɂ��܂��猾������Ă͂������ł����Ƃ���߂���قǎ��͓x�ʂ��L���Ȃ��B�����������l�́A�悭�����Γx�ʂ��L���ƌ����邪�A��ʂɂ́A���ЂƂ悵�i���o�J�j�ƈӖ��͓����ł���B

�Ƃ肠�����A����̖��_�����{�I�ɉ������邽�߂ɁA�ȉ��̂Ƃ����Ă���B

(1)���i�A�́A���݁A�i�@���m�F�J�[�h�����L���Ă��炸�A�V�d�q�ؖ����𐿋����Ă������ɑ��āA���}�Ɏi�@���m�F�J�[�h�𐿋�����悤�����B

���̏�ŁA�Z�R���́A�V�d�q�ؖ����̍쐬��Ɓi150��/day���������j�s���A

(2)�����t��ID��PIN�R�[�h�ʒm���̑��t����R�O���ȓ��Ɏ�̏��������Ȃ��ꍇ�ɓd�q�ؖ������������Ƃ����_������i�����җ��p�K��i�Z�R���p�X�|�[�gfor

G�|ID �i�@���m�d�q�ؖ����j��S���T���j����L(4)�̊����܂Œ�~����|�A���肵�ĕ\������

(3)�����t��ID��PIN�R�[�h�ʒm���̑��t����L(4)�̊����܂Œ�~����|�A���肵�ĕ\������

(4)�]�T���������A���������i�Ȋ�����ݒ肵�āA�Z�R���́A���S�̃\�t�g�E�F�A����������B

(5)�Z�R������������Ȃ������Ƃ��A���i�A�́A�c�[���쐬��p�y�щ��C��p�Ƃ��Ďx�������z�����z�i������Q�����j�Q�����Ƃ��Đ�������B

(6)�����āA�Z�R���́A�d�q�ؖ����̌��{���g�����d�q���������Ȃ��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�d�q�ؖ������{�̃p�X���[�h��ύX���邽�߂̃c�[���̍쐬�E�z�z���s���i��p�͕ʓr���c�B(5)�ɂ�鑹�Q�������Ƃ̑��E�j�B

��L(4)�̊����͂R���R�P���łǂ����B

�ł������Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ����ĐU����̂͂����������B

�����̐��E�ł́A��������́g���ǁh�����A�g���S�E�m���h�̂ق����D�悳��邱�Ƃ��̂ɖ����ė~�����B

0074�@�ً}���m�Q

�X�V�v���O�����̔z�z����~����܂����B

���łɃ_�E�����[�h�����l���g��Ȃ��悤�ɂƂ̍��m������܂����B

�������A�ǂ��Ȃ��Ă�B

0073�@�ً}���m

���������A�^�������Get���܂����B

Ver.1.0����Ver.1.10�Ƀo�[�W�����A�b�v���悤�Ƃ��čX�V�v���O�������g���ƁA100%��Q����������̂������ł��BSECOM���m�F���Ă��邻���ł��i�Ȃ玖�O�Ɋm�F���Ƃ���j�B

Ver.1.0�����łɃC���X�g�[�����Ă�����́A�X�V�v���O�������g�킸�ɂ�������A���C���X�g�[������Ver.1.10��V�K�C���X�g�[������悤�ɂ��Ă��������B

���ہA���͌�����O�ɂ��̕��@������Ă��܂����B

������ASECOM���邢�͔F�؋ǂ��琳���ɕ\�������̂ł��傤���A���Ԃ��x���Βx��邾����Q�҂�������̂ŁA�����ď������݂܂����B

�~�Q����Ȃ瑁����������B

0072�@�����̌��ʂ��o��

�@�Z�R���c�[���̃o�[�W�����A�b�v���s��ꂽ�B�������A�o�[�W�����A�b�v�͉����ł����Ȃ������B

�@���ǁA���Ƃ��ƃ_���Ȃ��̂̓C�W���Ă��_���Ȃ悤���B

�@���C���ꂽ�������ǂ��ɂ�����ɓ��삵�Ȃ��̂ł���B

�@�ԃA�C�R������N�����悤�Ƃ���ƁA���̂悤�ȃ��b�Z�[�W���o�Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA�E�`��XP�AVista�A7�̑S�}�V���œ����Ǐ��������B

Windows XP (Home Edition) �̉��

Windows Vista (Home Premium) �̉��

Windows 7 (Home Premium) �̉��

�@�������A���̃��b�Z�[�W�����Ɛ\���p�����\�t�g�͐���ɋN������B�N������Ȃ炢������Ȃ����Ǝv���邩������Ȃ����A����ł͉����s���Ă���̂����킩��Ȃ��B�ނ���A�u�X�V���s���Ȃ����Ƃ��킫�܂�����Ŏg���Ă���v�Ƃ���ꂽ�ق����}�V�������悤�Ɏv����B

�@�܂��A����̃v���O�������C�Ƃ͊W�Ȃ��̂��낤���A���������Ă���XP�p�\�R���̈�́A�Z�R���c�[�����C���X�g�[�����悤�Ƃ���Ɓu�������s�����Ă��܂��v�ȂǂƂ�����B�ܘ_�AAdministrator�Ƃ��ă��O�C�����Ă���̂ɁA���̃\�t�g�ɂ͂��ꂪ���킩�肢�������Ȃ��悤���B

�@�͂�����\���グ��B����Ȃ킯�̂킩��Ȃ��\�t�g�Ȃg���邩�I

�@���͂�A�_�E�����[�h�u�����v�c�[���y�ь��{�t�@�C���̃p�X���[�h�̕ύX���\�Ƃ���c�[���̍쐬�E�z�z�����肵�A���{�t�@�C���ɂ��d�q�������\�Ȃ��ƁA���̏ꍇ�A�ǂ̂悤�ȃ��X�N������̂��ɂ��Ė��炩�ɂ��ׂ��ӔC�����i�A�ɂ���Ǝv�����ǂ����B

0071�@2/5�̓Z�R���Ɠ��i�A�̏����ǂ���ɂȂ邾�낤

�@���łɉ����Ă��܂�����������@�gAnti SECOM-Tools Pandemic�h �B

�@���ꂾ�����]������݂ɏo�āA�Ȃ����M�p���Ă���ƌ������Ƃ���ŁA�N���������ƕ����Ⴕ�Ȃ��B�i�@���m�̑唼���߂镁�ʂ̃p�\�R�����[�U�[�́A�|���Ď���o���Ȃ����낤�B

�@2/5�̃v���O�������C�Ō��I�Ɉ��肳���Ȃ�����A���̃c�[���͂��͂�N���M�p���Ȃ��Ȃ邾�낤�B���͂��ꂪ�Ō�̃`�����X���Ǝv���B

�@���͂��̕��Q�����O���āA���{�t�@�C���ɂ�鏐�������ɂ��Ă�Open�ɂ��Ă��Ȃ������̂����A2/5�̉��C�ł��܂��s���Ȃ���A���̕��@�������ɔF�߂邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���̓v���O���~���O�̂��Ƃ͑S���킩��Ȃ����ǁA�Z�L�����e�B���グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�������Ƃ͗����ł��Ȃ��ł��Ȃ��B�ł��A���̌��ʏo�Ă������̂��E�C���X���R�Ȃ̂ł́A���b�ɂȂ�Ȃ��B

�@���́A�ӔC�������A�ꍏ��������Q���������邱�Ƃ�D�悷�ׂ����B

�@2/5���g���̓��j���h�ɂȂ�Ȃ����Ƃ��肤�̂݁B

0070�@�u�̌��ł������Ⴂ���̂ɁB

�@���ȃI�����C���\���V�X�e���͖{���i2012/01/31�j20���A�Ђ�����ƏI�����܂����B

�Ō�܂Ŏt���Ă����͎̂i�@�����W�̎葱�ł����i����Ŏ葱�Ƃ����l�A�ǂꂭ�炢����낤���D�D�D�j�B

0069�@�Ă̒�D�D�D

�Z�R���c�[���̃o�[�W�����A�b�v�͌����ɊԂɍ���Ȃ������B

���������2/5�ɂȂ邻�����B�ł��A���j�������B

�ڂ�����������

�o�[�W�����A�b�v�̈ē��iPDF�t�@�C���j��������

0068�@�����i2012/01/31�j�͉��̓��H

�@���ȃI�����C���\���V�X�e���̉ғ��ŏI��

�d�q�������̃_�E�����[�h���I���Ă��Ȃ����̂�����l�A���Ȃ炸�������Ƀ_�E�����[�h���Ă����܂��傤�i�܂����Ȃ��Ǝv�����ǁj

������20�F00�ȍ~�A�����m�F��ʂ������Ȃ��Ȃ�܂�

0067�@�\���p�����\�t�g�̏�Q�͂܂��}�V������

�x���_�[�\�t�g�i���ꂪ�Ȃ����̂��͕����Ă��Ȃ��j�������Ă���p�\�R���ɃZ�R���c�[�����C���X�g�[��������A�V�X�e�����̂��́i�x���_�[�\�t�g�ł͂Ȃ��AWindows��h���C�u���̂��́j�ɃZ�L�����e�B���������Ă��܂��A�p�X���[�h��v�������Ƃ�����Q�������������̂����邻�����B���̏ꍇ�́A�n�r�̍ăC���X�g�[�������蒼�����Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ̂��ƁB�����ԂȂ����ۈ�����x�����ʂɂȂ����̂ł���B

�x���_�[�\�t�g���[�U�[�́A�Z�R���c�[���̃C���X�g�[��������O�ɁA�K���x���_�[�ɖ₢���킹�Ă���ɂ��ׂ��ł���B

�Ȃ��A���̏�Q�̓x���_�[�̐ӔC�ł͂Ȃ��B�x���_�[�̉c�Ƃ�T�[�r�X�}���ɕ���������̂͋؈Ⴂ�ł���B

0066�@���Ȃ��Ǝv���Ă����̂����D�D�D

�O���Łu�E�`�ł͖��Ȃ������悤���B�v�ƌ��������A��������Ă����Ƃ���A�ԃA�C�R������N���ł��Ȃ��Ȃ��Q���N�����l������Ƃ������Ƃł���B���܂łɔ������Ă����Q�́A�P�A�Q�����̊Ԃɉ��������̂��낤���B�ǂ����A���͖��Ȃ��Ă��A�\���p�����\�t�g���o�[�W�����A�b�v���ꂽ���Ȃǂɏ�Q���������錜�O�͕��@�ł��Ȃ��B�\���p�����\�t�g�́A�����̋Ɩ��̒��Ŏg���A�ɂ߂ďd�v�ȃc�[���ł���̂ŁA���ꂪ���g���Ȃ��Ȃ�̂��킩��Ȃ��̂ł́A�Z�R���c�[�����C���X�g�[������̂��S�O����������Ȃ��B�x���Ƃ��A�V���܂łɖ��S�̂��̂ɂł��Ȃ��̂�������A���̃c�[���ɂ��d�q�����͑S�ʓI�ɋ��ۂ�����Ȃ��i�ł͂ǂ��������@�ł��̂��A����͂����ɂ͏����Ȃ��B������A���i�A���牽�炩�̃A�i�E���X������͂��j�B

0065�@����ȂƂ��i�Z�R���c�[�������낢��Ɩ�������Ă���Œ��j�ɁA�\���p�����\�t�g���o�[�W�����A�b�v���ꂽ�i2.0A��2.1A�j

����Ă����̂́A�o�[�W�����A�b�v������ŁA�ԃA�C�R������N������Ƃ��ɏ�Q�i�Ⴆ�ΐԃA�C�R������N���ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ��AIC�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ��j���N���Ȃ����ǂ����������̂����A�Ƃ肠�����A�E�`�ł͖��Ȃ������悤���B

0064�@���@�ɒx�ꂽ�u�d�v�Ȃ��m�点�v

���̂��m�点���o���Ȃ��قǏd�Ăȃg���u���������Ƃ������Ƃ��B���p�d�������̂Ƃ��ɓ����Ȃ������A�ǂ����̎{�݂݂������B

0063�@�I�����C���\���V�X�e���̎�t�x����11:30������������͗l�B�����B

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201270518

0062�@���݁A�I�����C���\���V�X�e������t�x����

�܂������A�T���A��������Ă̂ɍ��������B

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201270493

�\���p�����\�t�g�́u�����v���͂��[���Ɓu���B�҂��v�̂܂܁B

�u���B�҂��v�Ƃ����Ӗ��́A�u�\����o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���Ŏ�M����C�E�B���X�`�F�b�N���̌`���`�F�b�N������������ԁv�Ƃ������Ɓi�o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���@�\���ґ��������@�`�s���Y�o�L�\��

�\���p�����\�t�g�ҁ`�@��.216�j�Ȃ̂ŁA�V�X�e���ɂ͎�M����Ă���̂�����A��͊NJ��o�L���ɓ]������Ď�t�������ςނ̂��Ђ�����҂����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

0061�@�V�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h�ƃC���X�g�[��������Ă݂�

����Ă݂܂����A�V�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h�ƃC���X�g�[���B���̂���Ȃ����ǁB

�n���x���̐l�̂Ƃ���ɓ͂������Ă�ŁA�̌������Ă��炨���Ə����l���ďo���B

�_�E�����[�h�ƃC���X�g�[�������邽�߂̃\�t�g�i�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[���A�d�q�\���c�[���j�����낢��ƕs����N�����悤�����A���̂Ƃ��딻�������A��r�I�g���u��������ł���[�u�͈ȉ��̂Ƃ���B

���Z�R���c�[�����C���X�g�[������O�ɁA���Ȃ炸�����|�C���g������Ă������ƁB

�@�������Ă����A���ꎸ�s�������ɂ������ł���B

���Z�R���c�[���̃C���X�g�[�����͎w��������Ƃ��ȊO�A��������܂Ń}�E�X��L�[�{�[�h�ɐG��Ȃ����ƁB

�@�₽��Ƃ�������ƁA�C���X�g�[���Ɏ��s����m���������Ȃ�B�Ȃ��A�C���X�g�[���ɂ����鎞�Ԃ̓p�\�R���ɂ���Ă��Ȃ�Ⴄ�B����́ACPU�̃X�s�[�h�����t�H���_�̐���K�w�\���ɍ��E�����悤���B

�����݁A�\���p�����\�t�g��IC�J�[�h�ؑւ̂��߂̃f�[�^��o�^���Ă��Ȃ��l�́A�K���o�^���Ă���C���X�g�[�����s�����ƁB

�@���܂�IC�J�[�h���P�������g���Ă��Ȃ������ꍇ�A���̓o�^�������Ɏg���Ă���l���������A�o�^���Ă��Ȃ��ƁA�Z�R���c�[�����C���X�g�[�������Ƃ���IC�J�[�h�̐ݒ�f�[�^���㏑������Ă��܂��A�Ȍ�AIC�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����͗l�i���̏Ǐ������Ă��܂����ꍇ�ł��AIC

Card Security Kit���ăC���X�g�[������Ύg����悤�ɂȂ�j�B

���t�@�C���p�X��W���ƈقȂ�ꏊ�ɕύX���Ă���l�́A�W���̏ꏊ�ɖ߂��Ă���C���X�g�[�����s�����ق����悢�悤���B����ȊO�ɂ��A����Ȃ��Ƃ�����Ă���p�\�R�����Ǝ��s����m���������炵���B�ł��邾���A�W����Ԃɂ������A�t�@�C���\�����P���ȃp�\�R�����g�����Ƃ������߂���B

�Ƃ������Ƃ́A�e��̃I�����C���������̂悤�ȁA�w�r�[���[�U�[�̂ق����g���u���Ɍ�������̂�������Ȃ��B

���d�q�\���c�[�����N�����Đ\���p�����\�t�g�p�̐ԃA�C�R������낤�Ƃ����Ƃ��A�\���p�����\�t�g���C���X�g�[������Ă���̂Ɂu�\���p�����\�t�g���C���X�g�[������Ă��Ȃ��v�Ǝ����邱�Ƃ�����i����A�Q��ɃC���X�g�[���������A�Q��Ƃ����������B���Ȃ݂ɁAOS�͗����Ƃ�Windows 7�j���A���̏ꍇ�A��x�\���p�����\�t�g���N�����A���̌�œd�q�\���c�[�����N������Ή�������B

���R�͂킩��Ȃ��B�d�q�\���c�[���͒ጌ���Ȃ̂��낤���B

���d�q�ؖ����̃_�E�����[�h�ɐ���������̉�ʂŁA���e���m�F���A�������ɏؖ������C���X�g�[���i�Z�R���\�t�g�̗p��ł́u��荞�݁v�ƌĂԁj���邱�ƂɂȂ�̂����AWindows 7�̏ꍇ�A�x����ʂ��\�������B�����ŒP���ɁuOK�v�{�^�����N���b�N������AEnter�L�[���������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��i�Z�R���}�j���A����p.21�Q�ƁF�u�ؖ����̃v���p�e�B��\�����܂��v�̕������N���b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�B

���������Ă��܂��ƁA�d�q�ؖ����̓��e�m�F�����Ȃ��ŏؖ������C���X�g�[������Ă��܂��B����Ă��������Ă��܂����ꍇ�A�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[�����N�����āu�d�q�ؖ����̕\���v�{�^�����N���b�N���A�i�{�l������X�ւŒʒm���ꂽ�jPIN�R�[�h����͂���Γd�q�ؖ����̓��e���m�F���邱�Ƃ��ł���B����ăC���X�g�[�����ꂽ�ؖ����t�@�C�����폜�������ꍇ�̓Z�R���}�j���A����p.79�ȉ��Q�ƁB

�_�E�����[�h�͂قƂ�Lj�u�ŏI���B�d�q�ؖ����̃f�[�^�T�C�Y��4KB���x�B

����́A�ȏ�ɂ�萬���������A�ȏ�̐����ɂ킩��Ȃ��Ƃ��낪�����āA���݁AIC�J�[�h�������Ă��āA�܂��\������ł��Ȃ��l�́A���炭�l�q�������ق��������Ǝv���B�\������ł��܂����l�ŁAID��PIN�R�[�h�����Ă��܂����l�́A�����������Ă����Ȃ��B�Z�R�����ؖ������쐬�E�A�b�v���[�h���AID��PIN�R�[�h��{�l����X�ւő��t���Ă���30���i�u���Ȃ�����̂��Ă���30���v�ł͂Ȃ����Ƃɒ��Ӂj���o�߂���ƁA�d�q�ؖ����͋����I�Ɏ�������Ă��܂��B���������āAID��PIN�R�[�h�����Ă��܂����l�́A�_�E�����[�h�����s������Ȃ��B����ł��܂������Ȃ������ꍇ�A�ߏ��E�m�荇���Ƀ_�E�����[�h�ɐ��������l������Ȃ�A���̐l�Ƀ_�E�����[�h�𗊂�ł��܂��A���邢�́A���̐l�̃p�\�R���Ń_�E�����[�h�����Ă��炤�̂���āB�_�E�����[�h���s���Ă���鎖���@������ɗ��ނ̂��悢���낤�B�u�_�E�����[�h�̊J�n����P���Ԍo�ƃt�@�C�����폜����Ă��܂��v�ƌ����Ă��邪�A�Z�R���}�j���A����19�y�[�W�ɂ��ƁA�t�@�C�����폜�����̂́A�_�E�����[�h���āu�ۑ��iS�j�v�{�^�����N���b�N������A�P���Ԍo�߂����Ƃ��Ȃ̂ŁA�_�E�����[�h���̂��̂����܂��s���Ȃ��ꍇ�͍폜����Ȃ��͂��ł���i�{�l������X�ւ̔���������30���ȏ�ق����炩���ɂ��Ă����ƁA���Ƃ��폜����Ȃ��Ă��ؖ������������Ă��܂��̂Œ��Ӂj�B�������A���l�̃p�\�R���Ń_�E�����[�h�����Ă���������́A�_�E�����[�h�Ɠ��e�̊m�F�����ɂƂǂ߁A���̃p�\�R���ɃC���X�g�[�����Ȃ��悤�ɒ��Ӂi����ăC���X�g�[�������ؖ����t�@�C�����폜����ꍇ�̓Z�R���}�j���A����p.79�ȉ��Q�Ɓj�B�_�E�����[�h���A���e�����������Ƃ����m�F���Ă����A�Ƃ肠�����ؖ������������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ̓T�|�[�g�ɂȂ�Ƃ����Ă��炨���B

��Ƃ��I�������A�d�q�ؖ����̃I���W�i���t�@�C���A�Z�R���}�j���A���ASetup.msi�AID��PIN�R�[�h�������ꂽ���ʂ�Scan���ăp�X���[�h���|����PDF�t�@�C���i�p�X���[�h�͕K���|���邱�ƁI�����Ă����Y��Ȃ����ƁI�j���܂Ƃ߂�CD-R�ɏĂ��Ă������Ƃ������߂���B��������A�����A�p�\�R�������������ȂǂɁA�V�����p�\�R���ɓd�q�ؖ������C���X�g�[������̂ɕK�v�Ȃ��̂����ׂĂP���ɂ܂Ƃ܂��Ă���̂ŁA�֗��i����CD-R���Ȃ������蓐�܂ꂽ�肵�Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��j�Bhtml������menu�v���O���������Ă�����best�B���͂���������肾�B

�Ȃ��A�\���p�����\�t�g�Ɋւ������A�V�d�q�ؖ����ɂ��d�q������IC�J�[�h�Ɣ�ׂă`���[�����B�قƂ�Lj�u�B�d�q�ؖ����t�@�C�����w�肷�邽�߂Ƀt�H���_�����w���J���čs���킸��킵�����������čۗ����Ă��܂����炢���B

0060�@�d�q�\���c�[�����N�����Ă݂�

�d�q�\���c�[�����N�����Ă݂��B����́A�����A�p�\�R�������ł����Ȃ��Ƃ���炩���\�t�g�̂悤���B

���ʂƂ��ẮA�ԃA�C�R�����f�X�N�g�b�v�Ɍ����邾���Ȃ̂����A�����ɂ�����܂ŁA�������������҂�����̂��B�����āA�ǂ�HDD��ǂݏ��������C���ςނ̂��i�I������܂ŁA�A�N�Z�X�����v�́A�قړ_�������ςȂ��j�B����܂�҂������̂ŁA�N�����Ă���DVD�i�p�\�R����DVD�h���C�u����Ȃ��āATV�ɂȂ����Ă�v���[���[�j�����Ă����̂����A�v���[���[�̎��ԕ\���ɂ��ƁA18���������������ƂɂȂ�i�}�V����0059�Ɠ����j�B���������āA�_�E�����[�h�y�уC���X�g�[���i0059�Q�Ɓj�Ƃ��킹�āA���̍�Ƃ��s���ꍇ�́A�[���Ɏ��ԓI�ȗ]�T������Ƃ��Ɏ��s���邱�Ƃ������߂���B

�ꉞ�A�ȒP�Ɏ菇�������Ă����ƁA�_�E�����[�h����Setup.msi�����s����ƁA�f�X�N�g�b�v��

�̃A�C�R�����\�������̂ŁA������_�u���N���b�N�B����ƁA

�̉�ʂ��\�������̂ŁA�g�p����\�t�g�E�F�A�́u���v�Ƀ}�E�X�Ń`�F�b�N�����A�u�@�ݒ�@�v�{�^�����N���b�N�B����ŁA

�ƕ\�������̂ŁA��͂Ђ�����K�}���B���o�I�ɂ́u���܂ł�����v���Ă��������Ȃ邭�炢�҂�����邪�A�����ƃK�}���B���̊ԁA�L�[�{�[�h��}�E�X���K�`���K�`�����삷��ƁA����ɏI�����Ȃ��댯�������̂ŁA�Ђ�����K�}�����邱�Ƃ������߂���B�u���������邱�Ƃ�����܂��v�ǂ��낶��Ȃ������B�E�`��0059�}�V���̏ꍇ�A�҂���18���B�悤�₭���̐���I���̍��m��ʂ��\�����ꂽ�B�Ȃ��A���̂Q��ʂ͐���I������Ɠ����ɗ����Ƃ��\�����ꂽ�i���̃\�t�g�i�����v���O�C����e-Tax�\�t�g�j�ɂ��Ă͎����Ă��Ȃ��j�B

���̏�ԂŁw�@����

�o�L������I�����C���\���V�X�e�� �\���p�����\�t�g�x�́u�@�N���@�v�{�^�����N���b�N����ƁA�V�d�q�ؖ����ɂ��d�q�������\�ȏ�ԂŐ\���p�����\�t�g���N�������B���̉�ʂ́A�d�q�\���c�[���̃A�C�R�����_�u���N���b�N����ƕ\������邪�A���i�́A���̉�ʂ��N�����Ȃ��Ă��A�f�X�N�g�b�v�ɕ\�������ԃA�C�R�����_�u���N���b�N����悢�B

����ɏ]�킸�ɁA�A�C�R������N�����Ă�����A�P���Ɂi�\���p�����\�t�g�O����jC:\Shiho-Shoshi\Gidtool\cert�ɃA�N�Z�X���悤�Ƃ���ƁA

�Ƃ��ăA�N�Z�X�ł��Ȃ��B�܂�A�C���X�g�[�������d�q�ؖ���������ɍ폜������R�s�[������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����킯���B

�Ȃ��A���̎菇�����s����ƁA�A�C�R������N�����Ă�IC�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ�����Q���������邱�Ƃ�����炵�����A�E�`�ł͖��͋N���Ȃ������B

0059�@�Z�R���̃c�[�����C���X�g�[�����Ă݂�

�Z�R���̃c�[�������鋰��C���X�g�[�����Ă݂��B�������A�����|�C���g���������ŁB

�C���X�g�[���͖����ɏI������̂����A�C���X�g�[���t�@�C���̃T�C�Y(��22MB)����\�z���Ă����������Ԃ����������B

Pentium4 2.53GHz WindowsXP SP3 ��20����B���̊ԁA������HDD�̃A�N�Z�X���������A�����͐�ɃL�[�{�[�h��}�E�X�ɐG��Ȃ��悤�ɂ��Ă����Ɖ䖝�B

�Z�R���̃c�[�����C���X�g�[������ƁA�\���p�����\�t�g��IC�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����Ȃ�Ď��̎�����Ă����̂����A��������v�������悤���B

�܂��̓z�b�Ƃ����B

0058�@���C�����ƌ����Ă��D�D�D

�@�Z�R���̃c�[���ɂ���0057�ŁA�u0055�Ŏw�E�����d�l�i�o�L�����Ȃǂ��X�V���Ă���Ȃ��j�́A�߁X�A���C����\�肪���邻�����v�Ƃ������A���̉��C�̓��e�́A�u�d�q�\���c�[���v�A�u�\���p�����\�t�g�i�@���ȁj�v�A�u�o�c�e�����i�@���ȁj�v�A�u��-Tax

�\�t�g�v�̃V���[�g�J�b�g�����ꂩ���N���������ɍX�V������ꍇ�ɂ́A�u�X�V�ʒm�v���\�������@�\���u�d�q�\���c�[���v�ɒlj����邾���Ȃ̂��������B�Ȃ�ł��A�u�w�d�q�\���c�[���x���o�R���āw�@���Ȑ\���p�����\�t�g�x�𗘗p����ꍇ�ɁA�����X�V���s�����߂̋@�\��lj����邱�Ƃ͍��������ł���v�Ƃ����B

�@�܂��A�u����v����A���傤���Ȃ����B���i�A�̒S���҂��A���g�j�I����������A�u���O����ł��Ȃ����Ď㉹�f���n�����ǂ��ɂ����v���ĂЂ��ς������Ƃ��낾�����̂�������Ȃ����ǁB

�@���Ƃ��ƃZ�R���̃c�[���́A�\���p�����\�t�g���Ƃ͓Ɨ������\�t�g�E�F�A�ŁA����ɂ���āA�ʏ�̓A�N�Z�X�֎~�ɂȂ��Ă���d�q�ؖ����ւ̃A�N�Z�X���\�Ƃ�����̂ł���A�\���p�����\�t�g�����N������O�ɁA���x���x�N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�t�g�ŁA���ꂪ�ǂ��ɂ��ʓ|���������Ă�ŁA�ԃA�C�R���Ƃ�����������l���o�������̂̂͂������AMS-DOS���ォ��p�\�R�����������Ă������̂Ƃ��ẮA����Ȃ�A�c�[���͓Ɨ������\�t�g�̂܂܂ɂ��Ă����āA�u�Z�R���̃c�[�����N�����A���̌�Ő\���p�����\�t�g�����N������v�Ƃ������e�����o�b�`�t�@�C�����쐬���A�����ԐF�A�C�R���ɂ��Ă����Ηp�͑��肽�̂ł͂Ȃ��̂��낤���Ǝv���Ă��܂��B��������A�����X�V���ł���͂������B����Ƃ��A�c�[�����N��������Ԃł́A�\���p�����\�t�g�̎����X�V�@�\���̂��̂������Ȃ��Ȃ�̂��낤���B�c�[���́A�����܂Ńp�\�R�����x�z���Ă��܂��̂��낤���B

�@�ȂA���ɂ����낢��ƈ���������̂ł͂Ȃ����ƕs���ɂȂ��Ă����B

0057�@�Z�R���̃c�[���͂��낢��Ɩ�肪����悤��

�@�Ȃ�ł��A�Z�R���̃c�[���i�d�q�ؖ����_�E�����[�h�c�[��/�d�q�\���c�[���j�͂��낢��Ɩ�肪����炵���B

�@�p�\�R���ɂ���ẮA�C���X�g�[�������܂��s���Ȃ�������AIC�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ����肷�邱�Ƃ�����悤���B�C���X�g�[���Ɏ��s����ƁA�A���C���X�g�[�����ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ��B�C���X�g�[�����s��Ƃ��ẮA�C���X�g�[���O�ɕ����|�C���g���쐬���Ă������Ƃ������߂���B

�@�܂��A0055�Ŏw�E�����d�l�i�o�L�����Ȃǂ��X�V���Ă���Ȃ��j�́A�߁X�A���C����\�肪���邻�����B

�@���������āAIC�J�[�h�������Ă�l�́A���炭�l�q�����āA�c�[�����o�[�W�����A�b�v�����̂�҂����ق��������̂�������Ȃ��i�������A�{�l����X�ւ̔���������R�O�����o�߂��Ă��܂��ƁA�d�q�ؖ�����������������Ă��܂��̂ŁA�����������Ă����Ȃ��B���łɖ{�l����X�ւ�����Ă��܂����l�ŁA�C���X�g�[�������܂��s�����Ƀ_�E�����[�h�ł��Ȃ��ꍇ�́A���̎|�A�w���v�f�X�N�ɖ₢���킹�đΏ��@�̎w�����邵���Ȃ����낤�j�B

0056�@����́A�o�O�Ȃ̂��낤��

�@NSR�Q�ɏ������܂ꂽ����ł킩�����̂����A�\���p�����\�t�gVer.1.7����2.0�Ƀo�[�W�����A�b�v���鎞�A�t�@�C���p�X�̐ݒ��W���ƈقȂ�ꏊ�ɐݒ肵�Ă���ƁA�lj��R�葱�̐\�����l�����C���X�g�[������Ȃ��i���Ƃ�����j�悤���i1/11/18�F30���M�B���Ȃ��C���X�g�[�������ꍇ������炵���j�B

�@�����A���[���ƑO�Ƀt�@�C���p�X�̐ؑւ̎����������������łق����炩���ɂ��Ă����f�[�^�t�H���_�Ƀt�@�C���p�X���ւ��Ă݂���A����҂���Ƃ���A�lj��R�葱�̐\�����l�����\������Ȃ��Ȃ�A���ɖ߂�����\�������悤�ɂȂ����B

�o�L�S�葱�ɂ��Ă͂���Ȃ��ƋN���Ȃ��̂ɁA�lj��R�葱�Ɍ����ĂȂ�ł���Ȃ��Ƃ��N����낤�H�lj��R�葱�̐\�����l���̓f�[�^�t�H���_�̒��ɂ���̂��Ǝv���ĒT���Ă݂����ǁA������Ȃ��B�B���t�@�C���Ȃ̂��낤���B

�@������ɂ��Ă��A���̏Ǐ�Ɍ�����ꂽ�ꍇ�A�t�@�C���p�X�̐ݒ��W����Ԃɂ��ăC���X�g�[������Ή��������悤���B���̏ꍇ�A���̃t�@�C���p�X�ɕۑ�����Ă���f�[�^�͎����I�ɂ͈����z���Ă��Ă���Ȃ��̂ŁA�����Ńo�b�N�A�b�v��������A�����o�����ǂݍ��݂̋@�\���g���ĕW���̃t�@�C���p�X�Ƀf�[�^�������z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

0055�@�Ȃ邨�e���Ȏd�l �I

�@�Ƃ����̂́A�Z�R��������ꂽ�d�q�\���c�[���Ƃ��̎d�l�B

�@�Z�R�����獡�܂Œ���Ă��������ł́A�d�q�\���c�[�����g���č�����ԐF�̃A�C�R������\���p�����\�t�g���N������A�V�d�q�ؖ����ɂ��d�q�������ʏ�̃t�@�C���`���̓d�q�ؖ����Ƃ��Ďg�p�ł���|�̐��������Ȃ������̂����A���A�b�v���[�h���ꂽ�Z�R������ɂ��}�j���A����37�łɂ��ƁA�o�L�����Ȃǂ��X�V����ɂ́A�]���ǂ���̗ΐF�̃A�C�R������N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��������B

�@�܂�A�V�d�q�ؖ����𗘗p���ēd�q�������邽�߂ɂ͐ԐF�̃A�C�R������N�����Ȃ���Ȃ炸�A�o�L����̍X�V������ɂ͗ΐF�̃A�C�R������N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������e���Șb�B

�@�Ƃ������Ƃ́A�o�L������X�V�����̂͒ʏ�A���ƏT�̖`��������A���Ȃ��Ƃ������߂Ƌx�ݖ����̒��ꔭ�ڂ͗̃A�C�R������N�����ēo�L����̍X�V�̗L�����m�F���Ă����Ȃ��ƁA�NJ��Ⴂ�̓o�L���ɐ\�����𑗐M���Ă��܂��ȂǂƂ������Ƃ��N���Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B

�@���ǁA����҂������鎑�����Ă̂́A�u���������̒ނ菑���v�Ɠ����ŁA�ł��邱�Ƃ͏����Ă��邯�ǁA�ł��Ȃ����Ƃ͏����ĂȂ����Ă��ƂȂ̂��B

�@�����A�X�V���Y����Ă��Ƃ��N�����Ȃ��悤�ɁA�u�����߂Ƌx�ݖ����̒���Green Icon�ň��A���Ă���v���ďK�������邵���Ȃ����B

0054�@�V�d�q�ؖ����̃_�E�����[�h�c�[���ƃ}�j���A�����A�b�v���[�h����܂����B

�@�V�d�q�ؖ����̌�t�ʒm�i�{�l������X�ցj����������́A����������_�E�����[�h�c�[���ƃ}�j���A�����_�E�����[�h���ĐV�����d�q�ؖ������_�E�����[�h���Ă��������B

�@�_�E�����[�h��́A�������ɓd�q�ؖ����̓��e���m�F���A�ԈႢ���Ȃ����Ƃ��m�F�ł�����A���}�Ɏ�̏��𑗂�܂��傤�B�R�O���ȓ��Ɏ�̏������B���Ȃ��Ɠd�q�ؖ����͋�����������Ă��܂��܂��B

�@�ڂ����́A�_�E�����[�h�����}�j���A�����Q�Ƃ̎��B

0053�@�lj��R�葱���V�V�X�e���Ɉڍs���܂���

�@�Ȍ�A�����A���N�㌩�y�ѓd�q���͓o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���Ŏ�舵���A�@���ȃI�����C���\���V�X�e������藣����܂��B

�@�@���ȃI�����C���\���V�X�e���͍����R�P���������ĉғ����I�����A�����m�F��ʂ��������̂ŁA���V�X�e���ŋ����A���N�㌩�y�ѓd�q���؎葱�𗘗p���Ă������ŁA�d�q�������̃_�E�����[�h���ς܂��Ă��Ȃ����̂�������́A�������O�ɓd�q�������̃_�E�����[�h�����ς܂��Ă����Ȃ���A����͎擾�ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���Y��Ȃ��悤�B

0052�@�P���U���܂łɓd�q�芼�̔F�؏�����\�肵�Ă������

�@�d�q�芼�̔F�؏����́A�d�g�݂̏�ł́A�P���U�����i���V�X�e���j�Ɏ�t���I����Ă���A���̂܂܂P���P�O���ȍ~�i�V�V�X�e���j�ł��F�����邱�ƂɂȂ��Ă���̂����A���ؖ��ꂠ�邢�͌��ؐl�ɂ���ẮA�P���U�����ɔF���I����ꂻ���ɂȂ��ꍇ�͋p������ƕ\�����Ă���ꍇ������i��ʌ��̖^���ؖ���͂P���U����16�F30���݂ŔF���������Ă��Ȃ����̂͋p������Ƃ��Ă���j�̂ŁA�P���U���܂łɔF�؏���������ꍇ�́A����������ؖ���Ɋm�F���Ă���ɂ����ق��������B

�@�܂��A�P���U���̓d�q���̎�t���Ԃ͋�����N�㌩�ƈقȂ�A17�F00�܂łȂ̂ŁA���ԈႢ�Ȃ��悤�B

0051�@�\���p�����\�t�g�̋N�����Ɏ����I�Ƀ_�E�����[�h�������Ƃ́A�@���ǁA���ؖ���A���ؐl���Ɋւ���ύX�̗L���̂��ƂȂ낤��

�@����̂Ƃ���A�\���p�����\�t�g���N�����鎞�ɂ͉��L�̉�ʂ��\������A���͂�������Ȃ��炸�킸��킵���Ǝv���Ă���̂����A�����A�N�����Ă݂��炳��Ɂu�ȉ��̏��̐V�����o�[�W���������݂��܂��B�������X�V���܂����H�@�E�o�L�����v�ƕ����Ă����B

�@�Ƃ������Ƃ́A�u�@���ǁA���ؖ���A���ؐl�̏����_�E�����[�h���Ă��܂��v�Ȃǂƕ\�����Ă����̂́A�P�ɕύX�̗L�����`�F�b�N���Ă��������Ȃ̂��낤���B����Ȃ�킴�킴����ȉ�ʂ�\�����邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����ɁA�NJ����ɕύX���������ꍇ�A�X�V���Ȃ��Ƃ����I�����͂��肤��̂��낤���B�X�V���Ȃ��Ő\������쐬���đ��M���Ă��܂��Ɓu�G���[�v�Ⴕ���͊NJ��Ⴂ�ɂ��p���ƂȂ邱�Ƃ��������Ȃ��̂�����A�u�͂��v���u�������v���Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���J�Ȃ̂͌��\�����A���疳��Ƃ������t�����̒��ɂ͂���̂��B

0050�@�I�����C���\���Ƃ͊W�Ȃ����ǁA�����{��k�Њ֘A�ŁA��Вn�揊�݂̕s���Y�ɂ��āA�ېʼn��i�̒������s���Ă���

�@���́A�u��Вn��v�Ƃ����̂����ʂɎv���Ă�������͈͂��L���B

�@���̎������ɋ߂��Ƃ���ł́A��t�����ˎs�̑�n��0.95�|���i�v�����5%���j�A��ʌ��v��s��I���̈ꕔ�n��ł�0.70�`0.80�|���i�Q�`�R�����j�ɂȂ�B�������A�y�n�ɂ��Ă͜�Џؖ������̓Y�t�Ȃ��ɂ��̉ېʼn��i�������K�p�����i�����ɂ��Ă͜�Џؖ�����Y�t����0.00�|���`0.95�|���i5%�`100%���j�܂Ō��z�����j�B�������A�u��Вn��v�ł��A��������1.00�A�܂�A�����Ȃ��̂Ƃ���������B

�@���̒����͐V�����]���z���t������܂ł̎b��[�u�Ȃ̂ŁA�����Q�S�N�R���R�P���܂łƂ������ƂɂȂ�̂��낤���A���ɓy�n�̓o�L�ɂ��ẮA���z���Ȃ��Ő\������Ɗҕt�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�v���ӂł���B�ڂ����͉��LHP���Q�Ƃ̎��B

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html

0049�@64bit��Windows 7 �Ŗ{���ɃI�����C���\���͂ł���̂�

�@�\���p�����\�t�g��12/9�����[�X��Ver.2.0����64bit�Ή������ƌ����Ă���A����͊Ԉ���Ă��Ȃ��̂����A�ǂ����A���̃\�t�g�E�F�A�͑Ή��ł��Ă��Ȃ����̂������悤�ł���i�^�����@�����ׁj�B

�@���Ƃ��AAcrobat 6,7,8�ASkyPDF CA Edition V1�`3�Ȃǂł́APDF�ϊ����ł��Ȃ�������A�d�q�������ł��Ȃ������肷��炵���B

�@���������āA�u�\���p�����\�t�g��12/9�����[�X��Ver.2.0����64bit�Ή������v�Ƃ����̂͊Ԉ���Ă͂��Ȃ����A���̃\�t�g�E�F�A�̖��ŃI�����C���\���Ɏx�Ⴊ������ꍇ�����X����炵���B

�@����ς�A���ʁA32bit�}�V���Ŏg������������Ȃ悤���B

0048�@2012/2/20�A���̂܂܂ł͐��̒��͑卬�����H

�@�Q�������2012�N2��20���͓o�L���T�[�r�X�̎d�l���ς����Ȃ̂����A���̂��Ƃ͂��܂�m���Ă��Ȃ��B

�@����A�ς�邱�Ƃ͒m���Ă��Ă��A�ǂ̂悤�ɕς��̂���m���Ă���l�͂��܂肢�Ȃ��悤�ł���B

�@���̕ύX�́A����Ӗ��A�I�����C���\���̎d�l�ύX�Ȃǂ�����قlje�����傫���͂��ł���B�Ȃɂ���A����A�o�L���T�[�r�X�͎i�@���m�E�y�n�Ɖ������m�݂̂Ȃ炸�A��s�E�M�p���ɓ��̋��Z�@�ւ�s���Y�ƂɊւ��҂��݂�Ȏg���Ă��āA���̃V�X�e����O��Ƃ��ē��X�̎���s�ׂ��s�Ȃ��Ă���̂�����B

�@���ꂪ�A���������L����Ȃ��ɁA�d�l���ς���Ă��܂�����A��ςȍ����������̂ł͂Ȃ����B

�@����Ȃ̂ɁA�@�����ǂ▯���@������̓����͓݂��B�����͌f������Ă�����̂́A�i�@���m��y�n�Ɖ������m�ł��A�����m��Ȃ��l���命���ł���B

�@��ԑ傫�ȕω��́A�u�����v�Ɓu���̕\���v�����S�ɕ�������Ƃ������ƁB

�@���܂ł́A�u�����v�{�^�����N���b�N����A���߂��\�����ꂽ���A�V�d�l�ł́A�u�����v�Ƃ́A���߂����PDF�����A�o�L���T�[�r�X�̃T�[�o�[�ɃA�b�v���[�h���邱�Ƃɉ߂����A���̓��e�邽�߂ɂ́A�A�b�v���[�h���ꂽ�����_�E�����[�h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ɁA�u�����������́A�R���ԁA���x�ł��\���E�ۑ��ł���v�Ƃ����\����������Ȃ��悤�ɋC��t���ė~�����B

�@����́A�u��̐����ɂ���ăT�[�o�[�ɃA�b�v���[�h���ꂽ���́A�R���ԁA���x�ł��\���E�ۑ��ł���v�Ƃ������Ƃł����āA�R���ԁA���x�ł��_�E�����[�h�ł��邪�A��������͓������̂ł���B���Ȃ킿�A�R���ԁA���̓s�x�A�ŐV�̏���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�A�u�R���ԁA�����_�E�����[�h���Ċm�F���Ă������ǁA�������ς̏�Q�ƂȂ�o�L�͓���Ȃ������v�Ȃ�Ĉ��S���Ă�����A���͍����������̓o�L�������Ă����ȂǂƂ������Ƃ��N���Ă��A�S���s�v�c�ł͂Ȃ��B

�@�܂��A�u�i�V���Ȏ萔�����x�������ƂȂ��j�R���ԁA���x�ł��\���E�ۑ��ł���v�̂́A��̐����Ɋ�Â��ăA�b�v���[�h���ꂽ�A����̏��Ȃ̂ł����āA���̓s�x�V���ȁu�����v�����s����A���̓s�x�A�萔�����ۋ������B

�@���ɁA�V�X�e���ؑ֒���A�u�����v�����̂ɏ�\������Ȃ��̂ŁA�ēx�u�����v�����Ȃ����ȂǂƂ������Ƃ���炩���ƁA��d�ɉۋ�����Ă��܂��̂Œ��ӂ��ė~�����i���̎|�̌x���͂����j�B

�@�ڂ����́A���L�̎��������ė~�����B�@�������A�ŏ��̂Q�̎����͖@���Ȃ̍쐬�ɂ����������p�̎����ł���A�u���k�̒ނ菑���v�݂����Ȃ��̂ŁA�u�ł��邱�Ɓv�͏����Ă��邪�A�u�ł��Ȃ����Ɓv�ɂ��Ă͏�����Ă��Ȃ��̂ŁA�����������R�Ԗڂ̎����ŕ���ė~�����B

�@�u�o�L���V�X�e���̍X�V�ɂ��āv

�@�@�@�@http://www.moj.go.jp/content/000080179.pdf

�@�u�V�o�L���V�X�e���̑�����@�ɂ��āv

�@�@�@�@http://www.moj.go.jp/content/000079957.pdf

�@2011/12/03��ʎi�@���m��C����i���C�u�����Ɍf�����Ă�����̂Ɠ����j

�@�@�@�@�o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���A�i�@���m�V�d�q�ؖ����y�ѓo�L���T�[�r�X�̐ؑւɊւ��鎑��

�@�{�e�`���ɂ��������Ƃ���A�o�L���T�[�r�X�͎i�@���m�E�y�n�Ɖ������m�݂̂Ȃ炸�A��s�E�M�p���ɓ��̋��Z�@�ւ�s���Y�ƂɊւ��҂��݂�Ȏg���Ă��āA���̃V�X�e����O��Ƃ��ē��X�̎���s�ׂ��s�Ȃ��Ă���̂ł���B�����炭�A�I�����C���\���̌����Ƃ͌����قȂ郆�[�U�[�����p���Ă��邾�낤�B���ꂪ�A�Q���Q�O���̒��A�����Ȃ�g�������啝�ɕς���Ă��܂��A�w���v�f�X�N�����Ȃ���Ȃ��ƂȂ�����A���̒����卬������͖̂��炩�ł���B���̓_�Ɋւ��Ė@���Ȃ▯���@�����DM�i�K�������X�ւɂ��K�v�͂Ȃ��BDirect e-mail�Ō��\�j�Ȃǂɂ��ʍ��m�����Ȃ��ōς܂��悤�Ƃ��Ă���̂́A���������ǂ��������Ƃ��B�������Ă������Ƃ������Ēx���Ƃ������Ƃ��A�܂����g�ɟ��݂Ȃ��̂��B

�@���オ���ĂɂȂ�Ȃ��Ȃ�A���̍ہA����ꂪ���̍�����������Č�����Ƃ����S�ӋC���������Ȃ��B

0047�@�V���d�q�ؖ����̐�ւ��̎��s���ɂ���

�@�i�@���m�F�J�[�h�ƐV�d�q�ؖ����Ƃ͓������s���Ďg����Ƃ͌������̂́A�o�L�\�������i�@���m�F�J�[�h�œd�q�������Ă��āA��ɂȂ����ꍇ�ɕ�̐\������V�d�q�ؖ����œd�q�������Ă���ƒ����̒i�K�Ńn�l����i�V�X�e����̓n�l���Ȃ��j�B

�y�ȉ��Q�_�͎����ł���z

�@�d�q�芼���i�@���m�F�J�[�h�œd�q�������Ă��āA�ݗ��o�L�\������V�d�q�ؖ����œd�q��������͖̂��Ȃ��͂��i�d�q�芼�̍쐬���`�l�Ɛݗ��o�L�\�����̍쐬���`�l������ł��邱�Ƃ͋��߂��Ă��Ȃ�����j�B

�@�������A�{�l�m�F�����i�@���m�F�J�[�h�œd�q�������Ă��āA�o�L�\������V�d�q�ؖ����œd�q�������Ă����ꍇ�́A�n�l����̂ł͂Ȃ����낤���B�i�{�l�m�F���̍쐬���`�l�́A�����Y�t���Ď��s�����o�L�\�����̍쐬���`�l�ƈ�v���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����B���ꂪ�������̂Ȃ�A�o�L�\�����ƕ�\�����̖�������ł���͂��ł���j�B

�@�]���āA�i�@���m�F�J�[�h����V�d�q�ؖ����ւ̐�ւ��́A���������߂Ă������肵���ق����悢���낤�B�V���ɂ͂���ƁA�����@���ǂ̏��Ɠo�L�ȂǁA�i���呍��̏W�������߂���Ƒ�ʂ̐\�����������܂�邽�߁j�����������v���̂ق����������邱�Ƃ�����̂ŁA�x���Ƃ��A�U�����Ő�ւ���̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����B

0046�@SkyPDF Pro CA Edition���[�U�[��

�@SkyPDF Pro CA Edition�ŐV�d�q�ؖ����ɂ��d�q����������ɂ�Ver.4���K�v�ɂȂ�̂͂����m�ł��傤���AVer.4�ł͎i�@���m�F�J�[�h�ɂ��d�q�����͂ł��Ȃ��炵���B

�@�܂�A�V�d�q�ؖ����ɂ��d�q����������ɂ�Ver.4���K�v�B�i�@���m�F�J�[�h�ɂ��d�q����������Ȃ�Ver.3�ȑO���K�v�Ƃ������ƁB

0045�@�\���p�����\�t�gVer.2.0���K�ł̎g�p���ɂ���

�@���C�u�����Ɍf�����������Ŏw�E���Ă������A�̌���Ver.2.0�ɂ��������_�͒����Ă��Ȃ��B

�@�Ⴆ�A

(1)���{����͂�On-Off�A�S�p�|���p���͂̎����؊����������Ȃ�

�@���̂��߁A�\�����쐬���ɂ��������蓮�Ő�ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ʓ|�ł���B�o�L�\�����ł͎����؊������ł���̂�����A�lj��R�葱�łł��Ȃ��킯�͂Ȃ��낤�B

(2)�lj��R�葱�ɂ����ẮA���������̓��͎x����]�L����Ȃ����A�͂����茾���čD�܂����Ȃ��Ƃ���ɓ]�L����Ă��܂��B�@�Ⴆ�A

�@�d�q���ɂ����Ă͑S���]�L���ꂸ�A�]�L�̂��߂̃{�^�����p�ӂ���Ă��Ȃ��B

�A���N�㌩�ɂ����Ă��S���]�L���ꂸ�A�]�L�̂��߂̃{�^�����p�ӂ���Ă��Ȃ��B

���N�㌩�o�L�́u���邱�Əؖ��v�́A���N�㌩�l���̔\�͕ی�҂��琿�������̂��唼�ł��낤����A����������������͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͖ʓ|�ł���B���Ƃ����āA�ė��p�ɔ����āA�葱�I���ɂȂ����o�L�����ؖ����̌�t�����������܂ł�������\����ʂɎc���Ă����̂��W���}�ł���B����Ȃ炢�����̎��A���[�U�[���쐬�����\�������ЂȌ^�Ƃ��ēo�^���Ă����@�\��t���Ă��炦�Ȃ����낤���B��������A�V�K�쐬�ɏ����Đ\�����l�����Ăяo���A�㗝�l�Z�������͂��납�A��ؖ��҂Ɋւ��鎖���i�o�L�ԍ��Ȃǁj�����͂��ꂽ��ԂŌĂяo�����̂ŕ֗��ł��낤�B

�B�����ɂ����ẮA�Ȃ����A�㗝�l�ł͂Ȃ��A�����҂̂Ƃ���Ɏ����]�L����Ă��܂��B�]�L�̂��߂̃{�^���͗p�ӂ���Ă��Ȃ��B

�������ɁA�\���p�����\�t�g�͎i�@���m�̂��߂ɖ@���Ȃ�����Ă��ꂽ�\�t�g�ł͂Ȃ��̂ŁA���̎d�l���ԈႢ�ƌ����킯�ɂ͍s���Ȃ����A�o�L�\�����ɂ����Ă͕s���Y�A���ƁE�@�l�Ƃ��㗝�l�̗��ɓ]�L�{�^�����p�ӂ���Ă����̂�����A����Ƃ̃o�����X�������̂ł͂Ȃ����B�������ɁA�ƒ��ٍϋ����Ȃǂ͒��ؐl�{�l���������邱�Ƃ����邾�낤�i�������A�d�q�����s�v�ƂȂ�Ȃ�����ł���j����A�ł���A�����ҁE�㗝�l�̗����̗��Ɂu�o�^�����]�L�v�̃{�^�������Ă����A���[�U�[�̓s���őI�ׂ�悤�ɂ��Ă��炦���Best�ł���B

(3)���N�㌩�o�L�ɂ����āu����v�ɂȂ��Ă����u�����p���b�g�v���A���O�C�����Ă��Ȃ��Ǝg���Ȃ��̂͂ǂ��������Ƃ��B

�@���̂��߁A�o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���̉ғ����Ԓ��i8�F30-21�F00�j�łȂ���A�O�����܂ސ��N�㌩�W�̓o�L�\������o�L�����ؖ����̍쐬���ł��Ȃ��B

�@���͂Ƃ������Ƃ��Ă��A���̋@�\�͂�����o�L�ɂ����������Ƃ������ƂȂ̂�����A���̎d�l�͉��P���ė~�����B

0044�@�\���p�����\�t�g�̐V�@�\�i�lj��R�葱�ȊO�j�ɂ��Ă̈ӌ�

�V���[�g�J�b�g�̎����쐬�@�\�ɂ���

�@�Ƃ肠�����A���̋@�\�A���͕֗��Ȃ��ǁA���N����V�d�q�ؖ������g�����ƂɂȂ�ƁA�u�d�q�\���c�[���v�ō쐬�����V���[�g�J�b�g�i���}�j����\���p�����\�t�g���N�����Ȃ��ƐV�d�q�ؖ����ɂ��d�q�������ł��Ȃ��Ȃ���Ă����̂ɁA����ȋ@�\��t������ƁA�������č������ĂԂ�Ȃ��낤���B

�NJ����̍X�V�ɂ���

�@����́A�v���O�����{�̂̃o�[�W�����A�b�v�ƕ�������A���̕��A�o�[�W�����A�b�v�̕��S����Ƃ�邱�Ƃ��ł���ƌ����Ӗ��łƂ肠������������}�ł�����ǁA�\���p�����\�t�g���N�����邽�тɖ���NJ������_�E�����[�h����̂͂ǂ�Ȃ��낤���B���߂āA�ق��ă_�E�����[�h���Ă����Ⴂ����ł����āA���������u�_�E�����[�h���Ă��܂��v���č��m���Ă���Ȃ��Ă�������Ȃ����낤���B

�@����ɂ���A���t�̒ʂ�A���������f�[�^���_�E�����[�h���Ă���낤���B�f�[�^�̍X�V����`�F�b�N���āA�ŐV�����ꗂ��Ȃ���_�E�����[�h���Ȃ��ŋN�����Ă��p�͑����Ǝv�����B

0043�@�o�[�W�����A�b�v���I���܂����B

�@�X�V��ɋN�������Ƃ��A�V���[�g�J�b�g���쐬���܂����]�X�̃_�C�A���O���\������A�����I�ɃV���[�g�J�b�g���f�X�N�g�b�v��ɍ쐬�ł���@�\���t���܂����B

�@�܂��A�N���̂��тɁA�u�����������_�E�����[�h���Ă��܂��v�]�X�̃_�C�A���O�������A�N������邽�тɓo�L�����A���������Ȃǂ��_�E�����[�h��������ɕύX���ꂽ�悤�ł��B

0042�@2011/12/09/22�F00�A64bit��Windows 7�Ή��E�lj��R�葱�Ή��ł̐\���p�����\�t�g�������[�X����܂�

�@�������A�i�@���m�F�J�[�h�̃h���C�u�\�t�g�iIC Card Security Kit�j��Windows 7�ɑΉ����Ă��Ȃ����߁A�\���p�����\�t�g���̂��̂�64bit��Windows

7�œ��삵�܂����A�ʏ�̎g�����ł͎i�@���m�F�J�[�h�ɂ��d�q�������ł��Ȃ������ł��B���̏ꍇ�A�u����ݒ�v�������64bit��Windows 7�ł��i�@���m�F�J�[�h�ɂ��d�q�������\�������Ȃ̂ł����A���̐ݒ�ɂ��Ă͖@���ȁu�o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���T�|�[�g�f�X�N�v�܂��͎i�@���m�F�؋njʂɖ₢���킹�ė~���������ł��B�����B

�@�Ȃ��A32bit��Windows 7��Windows Vista�AWindows XP �̃p�\�R���œd�q��������ꍇ�́A�Ȃ��A���i�̑Ή����K�v�ɂȂ���̂ł͂���܂���B

0041�@�u�o�L�E�����I�����C���\���V�X�e���v���X�^�[�g���܂����B

�@�ڂ�����������

0035�@�V�[����������ɂ����o�L���ʏ��ʒm���̍Ĕ��s�葱���f������܂����B

�@���łɑ����̕����o������Ă���悤�ɁA�ꕔ�̓o�L���ʏ��ʒm���̖ډB���V�[����������ɂ������ۂ��������Ă���܂����A���̂��сA�ʒm���̍Ĕ��s�葱���F�߂��܂����B�ڂ������������B